Schneller Service

Kostenlose Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden

Erfolg durch Erfahrung

Aus über 15.000 Projekten im Jahr wissen wir, worauf es ankommt

Der digitale Marktführer

Unsere Kunden sprechen für uns:

4,9 von 5 Sternen auf Google

Inhaltsverzeichnis

Was ist ein EKG?

Ein Elektrokardiogramm (EKG) ist eine medizinische Untersuchung, die die elektrische Aktivität des Herzens misst und Herzrhythmusstörungen erkennt. Ein Elektrokardiograf (EKG-Gerät) zeichnet die Summe der elektrischen Aktivitäten aller Herzmuskelfasern auf. Diesen Vorgang nennt man Elektrokardiographie. Im Deutschen wird das EKG auch als Herzstrom-, Herzspannungskurve oder Herzschrift bezeichnet. Kleine Elektroden auf Brust, Armen und Beinen erfassen die Impulse, die das Gerät als Kurven darstellt. Die Untersuchung dauert wenige Minuten, verursacht keine Schmerzen oder Strahlung und liefert Ärzten Hinweise auf Herzbeschwerden. Die Elektrokardiografie erfolgt in der Arztpraxis oder im Krankenhaus.

Welche EKG-Arten gibt es?

Ruhe-EKG (Standard-EKG)

- Anwendung: Aufzeichnung im Ruhezustand

- Ableitungen: 12 Standardableitungen (6 Brustwandableitungen und 6 Extremitätenableitungen)

- Zweck: Diagnostik von Herzrhythmusstörungen, Myokardinfarkt, Ischämien

Belastungs-EKG (Ergometrie)

- Anwendung: Aufzeichnung unter körperlicher Belastung (z. B. Fahrradergometer)

- Zweck: Untersuchung von Belastbarkeit, ischämischen Veränderungen, Belastungsdyspnoe

- Besonderheiten: Überwachung von Herzfrequenz, Blutdruck und EKG-Veränderungen

- Hier können Sie sich im Detail über das Belastungs-EKG informieren

Langzeit-EKG (Holter-EKG)

- Anwendung: Daueraufzeichnung über 24 bis 72 Stunden

- Zweck: Erkennung intermittierender Rhythmusstörungen und Ischämien

- Besonderheiten: Tragbares Gerät, Patienten führen ein Symptomtagebuch

- hier können Sie sich im Detail über das Langzeit-EKG informieren

Stress-Echo-EKG

- Anwendung: Kombination von EKG und Echokardiographie unter Belastung

- Zweck: Untersuchung der Herzfunktion unter Stress (z. B. medikamentös oder körperlich)

- Besonderheiten: Visualisierung der Wandbewegung und Ischämien

Event-Recorder-EKG

- Anwendung: Aufzeichnung bei sporadisch auftretenden Symptomen

- Zweck: Dokumentation von Arrhythmien bei unregelmäßig auftretenden Beschwerden

- Besonderheiten: Patient aktiviert die Aufzeichnung manuell bei Symptomen

Loop-Recorder-EKG (implantierbarer Ereignisrekorder)

- Anwendung: Langfristige Überwachung über Monate bis Jahre

- Zweck: Erkennung seltener, aber potenziell gefährlicher Rhythmusstörungen

- Besonderheiten: Subkutanes Implantat mit automatischer Aufzeichnung

Telemetrie-EKG

- Anwendung: Kontinuierliche Überwachung, z. B. auf Intensivstationen

- Zweck: Frühwarnsystem bei lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen

- Besonderheiten: Echtzeitübertragung an eine Überwachungsstation

Kardio-MRT-EKG (EKG-gesteuertes MRT)

- Anwendung: Synchronisation von MRT-Aufnahmen mit dem Herzzyklus

- Zweck: Verbesserung der Bildqualität und Analyse kardialer Strukturen

- Besonderheiten: Kombination aus MRT und EKG

Intraoperatives EKG (Monitoring während Operationen)

- Anwendung: Überwachung während Eingriffen (z. B. Herzchirurgie)

- Zweck: Früherkennung intraoperativer Komplikationen

- Besonderheiten: Echtzeitdarstellung der Herzfunktion

Signal-Averaged EKG (SAEKG)

- Anwendung: Durchschnittsbildung von EKG-Signalen über mehrere Zyklen

- Zweck: Detektion von Mikro-Rhythmusstörungen, die im Standard-EKG nicht sichtbar sind

- Besonderheiten: Vorhersage des plötzlichen Herztods bei bestimmten Patientengruppen

Vektor-EKG

- Anwendung: Darstellung der elektrischen Herzaktivität in drei Dimensionen

- Zweck: Differenzierung komplexer ventrikulärer Arrhythmien

- Besonderheiten: Kombination von drei orthogonalen Ableitungen

- Cardisiographie: Spezielle Form des Vektor-EKGs zur Früherkennung von ischämischen Veränderungen

3D-EKG (Kardio-Mapping)

- Anwendung: Räumliche Darstellung der elektrischen Herzaktivität

- Zweck: Erkennung von Erregungsleitungsstörungen in komplexen Arrhythmien

- Besonderheiten: Einsatz in der Elektrophysiologie

Smartphone- / Smartwatch-EKG

- Anwendung: Mobile EKG-Messung über tragbare Geräte (z. B. Smartwatches)

- Zweck: Erkennung von Arrhythmien (z. B. Vorhofflimmern) im Alltag

- Besonderheiten: Ein- oder Zwei-Kanal-EKG, schnelle Verfügbarkeit, keine 12-Kanal-Diagnose

Fetales EKG

- Anwendung: Aufzeichnung der Herzaktivität des Fötus während der Schwangerschaft

- Zweck: Überwachung des fetalen Herzrhythmus und Erkennung von Anomalien

- Besonderheiten: Nicht-invasiv (über die Bauchdecke) oder invasiv (über fetale Skalp-Elektrode bei der Geburt)

Ösophagus-EKG

- Anwendung: Aufzeichnung der Herzaktivität über eine Elektrode im Ösophagus (Speiseröhre)

- Zweck: Detaillierte Erfassung der Vorhofaktivität (z. B. bei Vorhofflimmern)

- Besonderheiten: Näher am linken Vorhof platziert, daher bessere Darstellung der Vorhofpotenziale als beim Standard-EKG

Wie läuft eine EKG-Untersuchung ab?

Obwohl es verschiedene EKG-Typen gibt – zum Beispiel Ruhe-EKG, Belastungs-EKG und Langzeit-EKG – sind die grundlegenden Abläufe ähnlich.

- Vorbereitung auf die EKG-Untersuchung: Die Durchführung eines Elektrokardiogramms (EKG) gliedert sich in mehrere Schritte. Zunächst erfolgt die Vorbereitung des Patienten:

- Anamnese: Der Arzt fragt nach Symptomen, Vorerkrankungen und Medikamenten, um die Untersuchung optimal anzupassen.

- Kleidung: Der Oberkörper sollte frei gemacht werden, und Schmuck sowie elektronische Geräte werden abgelegt.

- Hautvorbereitung: Bei starker Behaarung kann die betroffene Stelle rasiert werden. Zusätzlich wird die Haut entfettet, beispielsweise mit Alkoholpads, um die Leitfähigkeit zu verbessern.

- Lagerung: Beim Ruhe-EKG liegt der Patient entspannt, beim Belastungs-EKG sitzt er auf einem Fahrradergometer oder bewegt sich auf einem Laufband.

- Anlegen der Elektroden: Für die EKG-Messung werden kleine Elektroden auf der Haut befestigt. Diese Elektroden sind mit dünnen Kabeln an das EKG-Gerät angeschlossen.

- Platzierung:

- Brustwandableitungen: Sechs Elektroden (V1 bis V6) werden an festgelegten Punkten auf dem Brustkorb angebracht.

- Extremitätenableitungen: An den Hand- und Fußgelenken werden ebenfalls Elektroden befestigt.

- Fixierung: Je nach Gerät werden Klebe- oder Saugelektroden verwendet.

- Platzierung:

- Durchführung der Messung: Die Art der Messung hängt vom EKG-Typ ab:

- Ruhe-EKG: Der Patient bleibt ruhig und entspannt liegen.

- Belastungs-EKG: Der Patient tritt auf einem Fahrradergometer oder läuft auf einem Laufband. Die Belastung wird schrittweise gesteigert.

- Langzeit-EKG: Ein tragbares Gerät zeichnet die Herzaktivität über 24 Stunden oder länger auf, während der Patient seinem Alltag nachgeht.

- Aufzeichnung: Das Gerät erfasst die elektrischen Signale und stellt sie als Kurven dar.

- Überwachung und Kontrolle: Während der Messung überwacht der Arzt die Qualität der Signale:

- Qualitätsprüfung: Es wird sichergestellt, dass die Elektroden richtig sitzen und keine Störsignale auftreten.

- Kontinuierliche Beobachtung: Insbesondere beim Belastungs- und Langzeit-EKG wird auf Auffälligkeiten geachtet.

- Beendigung und Abnahme: Nach der Messung werden die Elektroden vorsichtig entfernt:

- Ruhe-EKG: Elektroden entfernen und die Haut reinigen.

- Belastungs-EKG: Nach einer kurzen Ruhephase erfolgt die Entfernung.

- Langzeit-EKG: Das tragbare Gerät wird nach der Tragezeit abgenommen, die aufgezeichneten Daten werden ausgelesen.

- Auswertung der EKG-Kurve: Die aufgezeichneten Daten werden anschließend von einem Arzt ausgewertet:

- Parameteranalyse: Überprüfung von Herzfrequenz, Herzrhythmus, P-Welle, QRS-Komplex und T-Welle.

- Diagnosestellung: Mögliche Auffälligkeiten wie Rhythmusstörungen oder Anzeichen von Herzproblemen werden dokumentiert.

- Bericht: Der Arzt erstellt einen Befund und bespricht die Ergebnisse mit dem Patienten.

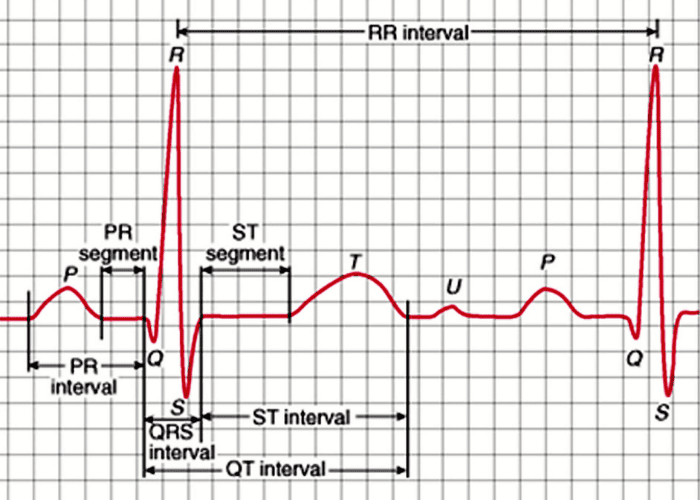

Wie sieht eine EKG-Kurve aus?

Die EKG-Kurve besteht aus verschiedenen Wellen und Intervallen, die die elektrischen Impulse des Herzens darstellen:

- P-Welle: Die P-Welle zeigt die Erregung (Depolarisation) der Vorhöfe an. Sie ist die erste kleine Welle im EKG und zeigt, dass die Vorhöfe sich zusammenziehen.

- PR-Intervall: Das PR-Intervall umfasst die Zeit von Beginn der Vorhoferregung bis zum Beginn der Kammererregung. Es enthält die P-Welle und das PR-Segment und zeigt die Überleitung vom Vorhof zur Kammer.

- QRS-Komplex: Der QRS-Komplex ist eine Gruppe von drei kurzen Ausschlägen (Q, R, S), die die Erregung (Depolarisation) der Herzkammern darstellen. Der hohe Ausschlag (R) zeigt die Kontraktion der Ventrikel an.

- ST-Strecke: Die ST-Strecke folgt dem QRS-Komplex und stellt die Zeit dar, in der die Ventrikel vollständig erregt sind. Eine Erhöhung oder Senkung kann auf Herzprobleme hinweisen.

- T-Welle: Die T-Welle folgt der ST-Strecke und zeigt die Erholungsphase (Repolarisation) der Kammern an.

- RR-Intervall: Das RR-Intervall misst die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden R-Zacken und gibt die Herzfrequenz an.

- QT-Intervall: Das QT-Intervall umfasst die Zeit von Beginn der Q-Welle bis zum Ende der T-Welle und zeigt die gesamte Erregungs- und Erholungsphase der Kammern.

PR Interval (englisch) = PQ Intervall (deutsch)

Ein normales EKG zeigt eine regelmäßige Abfolge dieser Wellen und Intervalle. Abweichungen von dieser Norm können auf Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkte oder andere kardiale Erkrankungen hinweisen.

Welche Krankheiten kann man mit einem EKG erkennen?

Ein abnormales EKG kann auf eine Vielzahl von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hinweisen, darunter Herzinfarkte, Herzrhythmusstörungen, Ischämie, Herzmuskelhypertrophie, Herzinsuffizienz, koronare Herzkrankheit, Myokarditis, Perikarditis sowie Elektrolytstörungen. Auch einige Lungenerkrankungen wie Lungenembolie können durch eine Herzstromkurve diagnostiziert werden. Darüber hinaus kann ein Elektrokardiogramm auf Herzrasen hinweisen und Überdosierungen oder Vergiftungen durch Medikamente anzeigen. Die Interpretation des EKGs erfolgt durch einen Arzt.

- Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien)

- Vorhofflimmern: Unregelmäßige und schnelle Herzschläge, die zu Blutgerinnseln und Schlaganfällen führen können.

- Extrasystolen: Zusätzliche Herzschläge, die oft als Herzstolpern wahrgenommen werden.

- Tachykardien: Beschleunigter Herzschlag, der auf verschiedene Herzprobleme hinweisen kann.

- Bradykardien: Verlangsamter Herzschlag, oft bedingt durch eine Störung im Reizleitungssystem.

- Herzblockaden: Störungen der Übertragung elektrischer Impulse im Herzen, die zu einem langsamen oder unregelmäßigen Puls führen.

- Herzinfarkt (Myokardinfarkt)

- Akuter Herzinfarkt: Das EKG zeigt typische Veränderungen, wie ST-Streckenhebungen (STEMI) oder -senkungen (NSTEMI), die auf eine Minderdurchblutung des Herzmuskels hinweisen.

- Alter Herzinfarkt: Veränderungen im EKG (z. B. pathologische Q-Zacken) können auf bereits durchgemachte Infarkte hinweisen.

- Koronare Herzkrankheit (KHK)

- Ischämien: Durchblutungsstörungen des Herzmuskels zeigen sich häufig in Form von ST-Senkungen oder T-Wellen-Veränderungen.

- Stumme Ischämie: Auch ohne Symptome kann eine verminderte Durchblutung im EKG erkennbar sein.

- Herzmuskelentzündung (Myokarditis)

- Unspezifische ST-T-Veränderungen: Deuten auf eine Entzündung des Herzmuskels hin. Häufig begleitet von Symptomen wie Müdigkeit, Brustschmerzen und Atemnot.

- Herzbeutelentzündung (Perikarditis)

- ST-Hebungen in mehreren Ableitungen: Typisch für eine akute Entzündung des Herzbeutels.

- Herzklappenfehler

- Linksherzhypertrophie: Vergrößerung des linken Ventrikels, oft bei Klappenstenosen oder -insuffizienzen.

- Rechtsherzhypertrophie: Vergrößerung des rechten Ventrikels, z. B. bei Pulmonalklappenproblemen oder Lungenhochdruck.

- Elektrolytstörungen

- Kaliumüberschuss (Hyperkaliämie): Veränderungen der T-Welle und Verlängerung des QRS-Komplexes.

- Kaliumdefizit (Hypokaliämie): Abflachung der T-Welle und Auftreten einer U-Welle.

- Calciummangel (Hypokalzämie): Verlängerte QT-Zeit.

- Calciumüberschuss (Hyperkalzämie): Verkürzte QT-Zeit.

- Lungenembolie

- Akutes Cor pulmonale: Typische EKG-Zeichen sind eine Rechtsherzbelastung mit S1Q3T3-Muster und T-Negativierungen in den Brustwandableitungen.

- Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM)

- Spannungserhöhung: Zeichen einer Vergrößerung des Herzmuskels, oft begleitet von arrhythmischen Veränderungen.

FAQ

Wie lange dauert ein Elektrokardiogramm?

Ein EKG dauert je nach Art unterschiedlich lange: Ruhe-EKG etwa 5-10 Minuten, Belastungs-EKG 20-30 Minuten und Langzeit-EKG 24 Stunden bis 7 Tage. Beim Ruhe-EKG dauert die eigentliche Messung nur wenige Sekunden, jedoch kann die Vorbereitung einige Minuten in Anspruch nehmen.

Was sollte man vor einem EKG nicht machen?

Vor einem EKG gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, um genaue und zuverlässige Messergebnisse zu erzielen. Mindestens 24 Stunden vor dem EKG sollte man auf koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, Tee und Cola sowie auf Alkohol und Nikotin verzichten, da diese die Herzfrequenz erhöhen können. Auch Schokolade sollte in diesem Zeitraum vermieden werden. Unmittelbar vor der Untersuchung ist körperliche Anstrengung zu vermeiden, da sie den Puls künstlich erhöhen kann. Ebenso sollten schwere oder fettreiche Mahlzeiten insbesondere vor einem Belastungs-EKG nicht eingenommen werden, da die Verdauung den Kreislauf belasten kann. Psychischer Stress kann ebenfalls die Herzfrequenz beeinflussen, weshalb man sich vor dem EKG möglichst entspannen sollte.

Darüber hinaus sollte die Hautoberfläche im Brustbereich frei von Lotionen oder Cremes sein, da fettfreie Haut die Haftung der Elektroden verbessert. Bei starker Brustbehaarung kann es hilfreich sein, die Haut zu rasieren, um einen optimalen Kontakt zwischen den Elektroden und der Haut sicherzustellen. Außerdem empfiehlt es sich, bequeme Kleidung zu tragen und den Oberkörper freizumachen, um die Elektroden problemlos anbringen zu können.

Was kostet ein Elektrokardiogramm?

Ein EKG ist in Deutschland für gesetzlich Versicherte unter bestimmten Bedingungen kostenfrei. Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt die Kosten bei medizinischer Indikation (z.B. Brustschmerzen, Atemnot) und im Rahmen des „Check-up 35“, wenn ein EKG erforderlich ist. Einige Krankenkassen bezuschussen sportmedizinische Untersuchungen mit bis zu 750 €. Ein Vorsorge-EKG ohne Beschwerden gilt als IGeL-Leistung und kostet meist zwischen 20 € und 75 €. Ruhe-EKGs kosten zwischen 14,75 € und 36,87 €, Belastungs-EKGs zwischen 59,66 € und 100 €

Was muss ich beim EKG ausziehen?

Für ein EKG zieht man in der Regel die Oberbekleidung aus, damit Elektroden an Brust, Armen und Beinen angebracht werden können. Frauen können den BH meist anbehalten, es sei denn, es handelt sich um einen Sport-BH, der das Dekolleté stark bedeckt. Die Intimsphäre wird durch ein Laken oder einen Kittel gewahrt. Locker sitzende, leicht ablegbare Kleidung wird empfohlen.

Was sind EKG-Ableitungen?

EKG-Ableitungen sind Messpunkte auf dem Körper, an denen Elektroden platziert werden, um die elektrische Aktivität des Herzens aufzuzeichnen. Diese Ableitungen liefern Informationen über die Herzfrequenz, den Rhythmus und die elektrische Aktivität des Herzens. Standardmäßig werden 12 Ableitungen erfasst, die aus 10 Elektroden bestehen und verschiedene Winkel der Herzaktivität abbilden.

Man unterscheidet folgende Ableitungssysteme: Die bipolaren Extremitätenableitungen nach Einthoven (I, II, III) erfassen die Spannungsdifferenz zwischen den Armen und Beinen und bilden die Herzachse in der Frontalebene ab. Die unipolaren, verstärkten Extremitätenableitungen nach Goldberger (aVR, aVL, aVF) ergänzen die Einthoven-Ableitungen und ermöglichen eine genauere Analyse der Potenzialunterschiede aus den Extremitäten. Zusätzlich gibt es die unipolaren Brustwandableitungen nach Wilson (V1-V6), die entlang der vorderen Brustwand platziert sind und die elektrische Aktivität des Herzens in der Horizontalebene darstellen. Diese Kombination der Ableitungen ermöglicht eine umfassende und präzise Beurteilung der elektrischen Herzaktivität aus verschiedenen Perspektiven.

Kann man mit einem EKG den Blutdruck messen?

Nein, mit einem EKG kann man den Blutdruck nicht direkt messen, da das Elektrokardiogramm nur die elektrische Herzaktivität aufzeichnet. Der Blutdruck wird hingegen mechanisch oder oszillometrisch gemessen.

Es gibt jedoch Multiparameter-Patientenmonitore und EKG/Blutdruck-Kombigeräte, die beide Messungen simultan durchführen. Diese Geräte kombinieren EKG-Elektroden mit Blutdruckmanschetten und werden vor allem in der Intensiv- und Notfallmedizin eingesetzt, um mehrere Vitalparameter gleichzeitig zu überwachen.

Kann künstliche Intelligenz kardiologische Krankheitsbilder präziser erkennen?

Ja, künstliche Intelligenz (KI) kann kardiologische Krankheitsbilder präziser erkennen als herkömmliche Methoden. In Studien hat sich gezeigt, dass KI-Systeme, die auf Deep Learning mit künstlichen neuronalen Netzen basieren, in großen EKG-Datensätzen Muster erkennen können, die menschliche Kardiologen oft übersehen.

Ein Beispiel: Ein solches KI-Modell konnte die hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie (eine Verdickung des Herzmuskels) mit einer sehr hohen Genauigkeit erkennen (AUC 0,96, Sensitivität 87 %, Spezifität 90 %). Auch bei der Vorhersage von Vorhofflimmern (unregelmäßiger Herzschlag) und einer linksventrikulären Dysfunktion (eingeschränkte Pumpleistung der linken Herzkammer) erzielten die KI-gestützten EKG-Analysen beeindruckende Werte (AUC bis zu 0,93). Dennoch gibt es noch Herausforderungen: Viele der Algorithmen wurden noch nicht umfassend klinisch getestet, und oft bleibt unklar, wie die KI zu ihren Diagnosen kommt (Blackbox-Problem).