Schneller Service

Kostenlose Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden

Erfolg durch Erfahrung

Aus über 15.000 Projekten im Jahr wissen wir, worauf es ankommt

Der digitale Marktführer

Unsere Kunden sprechen für uns:

4,9 von 5 Sternen auf Google

Das Wichtigste auf einen Blick

- Die digitale Patientenaufnahme ersetzt papierbasierte Formulare durch elektronische Erfassung von Stammdaten, Anamnese, Versicherungsdaten und Einwilligungen, überträgt die Daten verschlüsselt in PVS/KIS und verringert dadurch manuelle Übertragungsfehler sowie Wartezeiten.

- Entscheidende Auswahlkriterien sind rechtliche und technische Datenschutz‑Compliance (z. B. DSGVO, Ende‑zu‑Ende‑Verschlüsselung), standardisierte Schnittstellen (HL7, FHIR, GDT, DICOM), Geräte‑ und Plattformflexibilität (Tablets/Terminals oder BYOD), individualisierbare Formulare sowie Support‑ und Kostenstruktur.

- Praxis‑ und Klinikprojekte berichten messbare Effekte: Anmeldung in ca. 2 Minuten, rund 25 % kürzere Wartezeiten, OP‑Termine im Schnitt 13 Tage früher, 57 % weniger Absagen am OP‑Tag und Zeitersparnisse von über 40 Minuten pro Low‑Risk‑Patient.

Inhaltsverzeichnis

Was ist eine digitale Patientenaufnahme?

Die digitale Patientenaufnahme ersetzt manuelle, papierbasierte Prozesse durch eine moderne, elektronische Lösung wie eine Online-Rezeption. Patienten geben ihre Stammdaten, Anamnese, Versicherungsinformationen und erforderliche Einwilligungen über digitale Formulare ein. Dies kann bequem vorab von zu Hause oder direkt in der Praxis auf einem Tablet erfolgen. Die erfassten Daten werden sicher in der Praxisverwaltungssystem (PVS) bzw. Krankenhausinformationssystem (KIS) gespeichert und stehen dem medizinischen Personal sofort zur Verfügung. Dadurch entfällt das manuelle Übertragen von Daten, die Fehleranfälligkeit sinkt und der gesamte Aufnahmeprozess in der Praxis oder Klinik wird erheblich beschleunigt und effizienter gestaltet.

Marktentwicklung und ärztliche Haltung zur Digitalisierung

Eine Erhebung des Digitalverbands Bitkom in Kooperation mit dem Ärzteverband Hartmannbund zeigt, dass in deutschen Krankenhäusern der Wunsch nach digitalen Lösungen deutlich steigt – auch im Bereich der Patientenaufnahme.

- Tablet-gestützte Patientenaufnahme: 18 % Nutzung in Kliniken, 66 % wünschen Einführung.

- Digitale Patientenaufklärung: 20 % Nutzung, 63 % sehen Nutzen.

- WLAN für Patienten: 71 % Nutzung, 20 % Befürwortung bei fehlender Ausstattung.

- Telemedizinische Konsile: 32 % Nutzung, 57 % Interesse.

- Videosprechstunden: 14 % Nutzung, 59 % sehen Potenzial.

- Video-Unterstützung bei Eingriffen: 10 % Nutzung, 39 % wünschen Einführung.

- Künstliche Intelligenz: 9 % Einsatz, 54 % Befürwortung.

- Virtual Reality: 8 % Nutzung, 65 % Interesse.

- OP-Roboter: 19 % Einsatz, 25 % sehen Nutzen.

Für die digitale Patientenaufnahme bedeutet dies: Die Mehrheit der Kliniken erkennt das Potenzial dieser Technologie, und der große Anteil an Befürwortern zeigt, dass die Einführung in vielen Häusern nur eine Frage der Zeit ist.

Wie funktioniert die digitale Patientenaufnahme?

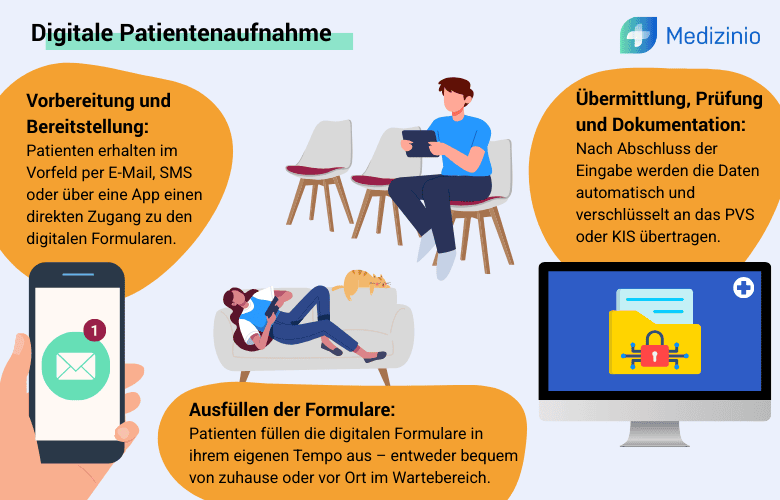

Die digitale Patientenaufnahme ersetzt den papierbasierten Anmeldeprozess durch eine vollständig elektronische Datenerfassung. Patienten geben ihre Informationen über ein digitales Endgerät ein, die anschließend direkt in das Praxisverwaltungssystem oder Krankenhausinformationssystem übertragen werden. Der Ablauf gliedert sich in drei Hauptphasen:

- Vorbereitung und Bereitstellung: Patienten erhalten im Vorfeld per E-Mail, SMS oder über eine App einen direkten Zugang zu den digitalen Formularen. Alternativ können die Formulare auch vor Ort auf einem Tablet oder Terminal in der Praxis oder Klinik ausgefüllt werden. Die Inhalte lassen sich je nach medizinischem Fachbereich und Patientengruppe individuell anpassen, beispielsweise durch mehrsprachige Versionen oder spezifische Anamnesefragen. Pflichtfelder wie das Geburtsdatum werden automatisch von der Software geprüft

- Ausfüllen der Formulare: Patienten füllen die digitalen Formulare in ihrem eigenen Tempo aus – entweder bequem von zuhause oder vor Ort im Wartebereich. Dies gibt ihnen mehr Zeit, die Fragen zu verstehen und gegebenenfalls mit Unterstützung von Angehörigen zu beantworten. Moderne Systeme bieten interaktive Elemente wie das Markieren relevanter Punkte, Erklärtexte zu medizinischen Begriffen oder Verständnisfragen, um Fehleingaben zu vermeiden.

- Übermittlung, Prüfung und Dokumentation: Nach Abschluss der Eingabe werden die Daten automatisch und verschlüsselt an das PVS oder KIS übertragen. Das System validiert die Angaben in Echtzeit, weist auf fehlende Pflichtfelder hin und integriert die Daten über Schnittstellen wie HL7 oder FHIR nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe. Die Formulare werden sicher archiviert und stehen jederzeit für die medizinische Dokumentation oder zur Vorbereitung von Arztgesprächen zur Verfügung.

Ein praxisnahes Beispiel: Eine Kardiologiepraxis versendet die Anmeldeformulare drei Tage vor dem Termin per SMS-Link. Patienten, die die digitale Anmeldung vorab nutzen, müssen vor Ort nur noch ihre elektronische Unterschrift leisten. Das System erkennt fehlende Angaben automatisch und der Arzt kann bereits vor dem Termin relevante Anamnesedaten einsehen, was die Sprechstunde effizienter gestaltet.

Vorteile und Nachteile

| Vorteile | Nachteile |

| Zeitersparnis: Schnellere Erfassung und Verarbeitung von Patientendaten reduziert Wartezeiten | Anschaffungskosten: Investitionen in Hard- und Software können hoch sein |

| Fehlerminimierung: Automatische Validierung verringert Übertragungs- und Tippfehler | Technische Hürden: Erfordert stabile Infrastruktur und regelmäßige Wartung |

| Hygiene: Kein Austausch von Papier und Stiften, geringeres Infektionsrisiko | Akzeptanzprobleme: Manche Patienten (z. B. ältere) bevorzugen analoge Verfahren |

| Flexibilität: Vorab-Anmeldung von zuhause oder unterwegs möglich | Datenschutzanforderungen: Hohe Sicherheitsstandards und DSGVO-Compliance notwendig |

| Verbesserte Dokumentation: Daten stehen sofort und vollständig im System bereit | Schulungsbedarf: Personal muss in neue Prozesse eingearbeitet werden |

| Individualisierbarkeit: Formulare können auf Fachbereich und Patientengruppe angepasst werden | Abhängigkeit von Technik: Systemausfälle können Abläufe verzögern |

Auswahlkriterien für Anbieter

Die in der Tabelle dargestellten Vorteile lassen sich nur dann vollständig ausschöpfen, wenn die gewählte Lösung optimal zu den Anforderungen der Praxis, Klinik oder anderer Gesundheitseinrichtung passt. Bei der Auswahl eines Anbieters für digitale Patientenaufnahme sollten daher folgende Kriterien berücksichtigt werden:

- Datenschutz und Compliance: Der Anbieter muss alle gesetzlichen Vorgaben (z. B. DSGVO, IT-Sicherheitsgesetz) erfüllen. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Datenübertragung und sichere Speicherung sind zwingend notwendig.

- Integration in bestehende Systeme: Schnittstellen zu PVS oder KIS wie HL7, FHIR, DICOM oder GDT sind entscheidend, um doppelte Datenerfassung zu vermeiden.

- Geräte- und Plattformflexibilität: Die Lösung sollte sowohl in Hardware-gebundenen Szenarien (z. B. Tablets oder Terminals vor Ort) als auch rein webbasiert funktionieren, damit Patienten die Formulare auf eigenen Geräten wie Smartphone oder PC ausfüllen können. So können Praxen und Krankenhäuser selbst entscheiden, ob sie Hardware bereitstellen oder ausschließlich auf BYOD-Konzepte („Bring Your Own Device“) setzen.

- Anpassbarkeit der Formulare: Die Möglichkeit, Formulare individuell zu gestalten, mehrsprachig anzubieten und auf spezielle Fachgebiete zuzuschneiden, erhöht die Akzeptanz bei Patienten.

- Nutzerfreundlichkeit: Eine intuitive Bedienung für Patienten und Personal reduziert den Schulungsaufwand und steigert die Nutzung.

- Support und Schulungsangebote: Verlässlicher technischer Support sowie Einweisungen vor Ort oder online erleichtern die Einführung.

- Kostenstruktur und Wirtschaftlichkeit: Neben den Anschaffungskosten sind auch laufende Lizenzgebühren, Wartungsverträge und mögliche Kosten für Anpassungen zu berücksichtigen.

- Ausfallsicherheit und Updates: Regelmäßige Software-Updates und eine robuste Server-Infrastruktur minimieren Ausfallzeiten.

Ein praxisnahes Beispiel: Eine mittelgroße Hausarztpraxis hat sich für einen Anbieter entschieden, der eine Testphase mit vollem Funktionsumfang anbietet. Innerhalb von vier Wochen konnte das Team die Integration ins PVS, die Patientenakzeptanz und die Supportqualität realistisch einschätzen, bevor ein langfristiger Vertrag abgeschlossen wurde.

Die Top 8 Anbieter im Vergleich

Digitale Lösungen zur Patientenaufnahme in Arztpraxen und Kliniken boomen und erleichtern den Praxisalltag erheblich. Im Folgenden werden acht aktuelle deutsche Anbieter vorgestellt, die von cloudbasierten Start-ups bis zu etablierten Lösungen reichen.

Vergleichstabelle der Anbieter

| Anbieter | Sitz | Zielgruppe | Kernfunktionen | Datenschutz & DSGVO | Preismodell | Integration |

| Nelly | Berlin | Arztpraxen (ambulant) | Digitale Anamnesebögen, elektronische Signatur, Patientenportal, Factoring & Payment | Sichere Cloud-Speicherung, DSGVO-konform | SaaS ab 129 €/Monat (Basis für 1 Arzt) + 29 € je weiterer Arzt | API/Schnittstelle ins Praxisverwaltungssystem |

| Idana | Freiburg i. Br. | Arztpraxen, MVZ (ambulant); Plus-Version auch Kliniken | Digitale Anamnese & Formulare (über 160 Bögen), intelligente Fragebögen mit Scores, Patienten-App | Ende-zu-Ende-verschlüsselt, DSGVO-konform | SaaS: z. B. 129 €/Arzt/Monat (monatlich kündbar) oder 99 €/Jahr (1-Jahres-Abo); Enterprise-Tarif für Kliniken auf Anfrage | GDT-Schnittstelle, Datenimport ins Praxis-IT-System |

| Simpleprax | Kirchheim b. München | Arztpraxen (ambulant), Zahnärzte; auch Module für Aufklärung | Digitale Anamnese, Patientenaufnahme und -aufklärung, Browser-basiert (kein App-Zwang), Unterschrift auf Tablet/Smartphone | DSGVO-konform, E2E-verschlüsselte Übertragung zur Patientenakte | SaaS ab 49 €/Monat (1 Arzt) + 19 €/Monat je weiterem Arzt; individuelle Angebote für MVZ/Kliniken | Gängige Schnittstellen (GDT, VDDS, FHIR); Anbindung an jedes PVS/HIS in ~30 Min. Einrichtung |

| myMedax (Suxedo) | Saarbrücken | Arztpraxen, Kliniken, MVZ (ambulant & stationär) | Digitale Fragebögen (Anamnese, Einwilligungen, Aufklärungen), Tablet-Lösung mit Handschrift-Erkennung, mehrsprachig | Speicherung sensibler Daten lokal/Server; rechtssichere Signatur via Signotec; DSGVO-konforme Archivierung | Kauf- oder Miet-Software: Kauf ab ~900 € einmalig; Miete ab 79 €/Monat (Basispaket); modulare Erweiterungen zubuchbar | GDT, FHIR, HL7, REST-API etc. zur Übernahme in Praxis- und Kliniksysteme |

| AnaBoard (Antelope) | Düsseldorf | Arztpraxen (ambulant), insb. Fachärzte und Zahnärzte | Tablet-basierte Patientenaufnahme vor Ort, digitale Formulare (Anamnese, DSGVO-Einwilligung, etc.), elektronische Unterschrift | Lokale Datenspeicherung, höchste Sicherheitsstandards bei Signaturen, rechtskonforme Dokumentation | Mietmodell: z. B. ab ca. 2,99 €/Tag (bei 36 Monaten, ~90 €/Monat) für 5 Formulare; abhängig von Anzahl Formulare und Laufzeit | Direkte Übertragung in die digitale Patientenakte (HL7/GDT-Schnittstelle) |

| InfoSkop (synMedico) | Kassel | Arzt- und Zahnpraxen, auch Kliniken (v. a. Privat-/Dentalbereich) | Ganzheitliche Praxislösung auf iPad & Web: digitale Anamnese, Patientenaufklärung (2.000+ Medien, Videos), interne Kommunikation, Videokonsultation | DSGVO-konform, elektronische Signatur aller Dokumente (PDF/A-Archivierung); ISO 9001/13485-zertifizierter Hersteller | Individuelle Angebote – keine öffentlichen Preisangaben (Beratung vor Ort; KHZG-förderfähig bei Klinikprojekten) | Integrationen in Praxis- und Klinik-IT (Aufruf von Bilddaten, PVS/KIS-Anbindung) |

| m.Doc | Köln | Krankenhäuser, Reha-Kliniken, Versorgungszentren (stationär) | Patientenportal für Kliniken (Smart Health Plattform): Online-Onboarding (Selbstaufnahme vor Klinikaufenthalt), digitale Formulare & Dokus, Termin- und Medikationsmanagement, Videosprechstunde, Messenger | Hosting in zertifizierten Rechenzentren; großer Klinikstamm (300+ Kliniken) → etablierte Datenschutzprozesse; voll DSGVO-konform | Projektpreise nach Umfang – i. d. R. KHZG-gefördert; CGM-Integration seit 2023 | Interoperabel mit allen gängigen KIS (HL7/FHIR); Integration in Klinik-Workflows (z. B. Entlassmanagement) |

| E-ConsentPro (Thieme) | Erlangen | Kliniken (stationär), größere Praxen/MVZ | Modulare Software für digitale Patientenaufklärung und Anamnese: Grundmodul mit 2000+ geprüften Aufklärungsbögen (20+ Sprachen); Zusatzmodule für Tablet-Aufklärung (mobil), eigene Formulare (Anamnese/Einwilligung), Vorab-Online-Anamnese von zuhause (connect) | ISO 13485-zertifizierter Hersteller; rechtssichere e-Signatur (PDF/A-Archiv); automatische Löschung sensibler Daten von Tablets nach Signatur | Lizenzmodell mit jährlicher Gebühr + Softwarepflege; zusätzlich Pay-per-use pro aufgerufenen Bogen. Kosten hängen von Modulumfang ab; kostenloser Test & KHZG-Förderung möglich | Integration in Klinik- und Praxissysteme (KIS/PVS); Kopplung der Aufklärungsbögen an Patientenakte; Datenübernahme per HL7/GDT |

Nelly

Nelly Solutions GmbH (gegründet 2021 in Berlin) ist ein junges Healthtech-Start-up, das den gesamten Prozess der Patientenaufnahme in Arztpraxen digitalisiert. Das Team um die Gründer mit Erfahrung in IT und Finanzwesen (u. a. Klarna) hat sich zum Ziel gesetzt, den Praxisalltag von Papierkram zu befreien. Nelly wird bereits in vielen Allgemein- und Zahnarztpraxen eingesetzt und erhielt großes Interesse durch Investitionen (u. a. 2023 eine Series-B-Finanzierung über 50 Mio. €.

Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale

Nelly bietet nicht nur digitale Anamneseformulare und eSignaturen, sondern integriert auch ein vollständiges Factoring– und Zahlungsmanagement für Privatliquidation. Diese Kombination aus Patientenaufnahme und Rechnungsabwicklung macht Nelly einzigartig. Durch die cloudbasierte Plattform können Patienten die Check-in-Links vorab per SMS/E-Mail erhalten und bequem von zuhause aus alle Formulare ausfüllen. Nellys eigene Signatur-Technologie ermöglicht es Patienten, mit einem Klick rechtssicher zu unterschreiben. Ein integriertes Patientenportal erlaubt den Patienten zudem den Zugriff auf ihre Dokumente und Rechnungen sowie die digitale Bezahlung per Smartphone.

Relevanz für Arztpraxen

Nelly richtet sich primär an Arztpraxen im ambulanten Sektor – von Allgemeinmedizin bis Facharzt. Dort entfaltet es große Wirkung: Im Schnitt verspricht Nelly eine Einsparung von 90 Minuten Verwaltungsarbeit pro Tag und 80 % weniger Papierverbrauch. Nelly ist zwar nicht für Krankenhäuser geeignet, allerdings kann das Konzept (Vorab-Online-Erfassung, elektronische Unterschriften, Payment-Lösung) auch für MVZ und größere ambulante Einrichtungen interessant sein. Dank Schnittstellen zum PVS (z. B. via API) ist Nelly relativ leicht in bestehende Praxis-IT integrierbar. Das entlastet das Praxispersonal deutlich und minimiert Übertragungsfehler. Auch unter hohem Zeitdruck bleibt so die Qualität erhalten, was speziell in hektischen Praxen von Vorteil ist.

Stärken und mögliche Schwächen

Zu Nellys Stärken zählen die intuitive Bedienung (mobilfreundliche Links statt App-Installation), die umfassende Digitalisierung aller Aufnahme-Dokumente und der integrierte Finanzservice. Ärzte und MFAs schätzen, dass keine handschriftlich ausgefüllten Zettel mehr übertragen oder archiviert werden müssen. Fehlerquellen durch unleserliche Schrift entfallen, und Patienten können in ihrem eigenen Tempo vollständige Angaben machen. Ein weiterer Vorteil ist die Kostenersparnis durch optimierte Abrechnung (bis zu 30 % geringere Zahlungsgebühren). Als Schwäche könnte gelten, dass Nelly als Cloud-Service eine stabile Internetanbindung voraussetzt und manche konservative Patienten Vorbehalte gegen rein digitale Prozesse haben. Zudem gibt es keine kostenlose Testphase – Nelly bietet stattdessen ein tägliches Kündigungsrecht in den ersten 30 Tagen.

Idana

Idana AG aus Freiburg (gegründet 2016 durch zwei Ärzte und einen Softwareentwickler) ist eine Digital Health-Lösung „von Ärzten für Ärzte“. Das Unternehmen entstand als Crowdfunding-Projekt mit einem EXIST-Gründerstipendium und hat sich zu einem führenden Anbieter für digitale Anamnese im ambulanten Bereich entwickelt. Heute nutzen Hunderte von Arztpraxen Idana, um ihre Abläufe zu optimieren. Idana beschäftigt ein eigenes Medical-Content-Team und hat über 400 medizinische Fragebögen im Portfolio, was die inhaltliche Tiefe der Software unterstreicht.

Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale

Ein zentrales Merkmal von Idana ist der intelligente Fragebogen („Idana IQ“): Die Software passt Folgefragen dynamisch an die Antworten des Patienten an und gibt dem Arzt automatisierte Warnhinweise (z. B. bei bestimmten Kombinationen von Symptomen).

Idana berechnet auch Scores (z. B. Risiko-Scores) und bereitet die Antworten übersichtlich auf, sodass der Arzt vor dem Gespräch bereits alle wichtigen Informationen und eventuelle rote Flaggen erkennt.

Neben anamnestischen Fragen bietet Idana auch Module für digitale Patientenaufklärung (z. B. Impfaufklärung) und einen Fragebogen-Editor, mit dem Praxen eigene Formulare erstellen können.

Die Bedienung für Patienten ist plattformunabhängig: Sie können Idana auf dem Smartphone, Tablet oder PC nutzen, ohne App-Installation – ein einfacher Weblink oder Code genügt. Ein weiterer Pluspunkt ist die tiefe PVS-Integration: Idana überträgt die ausgefüllten Daten Ende-zu-Ende-verschlüsselt direkt in die elektronische Patientenakte der Praxissoftware.

Relevanz für Arztpraxen und/oder Krankenhäuser

Idana zielt primär auf niedergelassene Ärzte und MVZ. Hier entfaltet es große Vorteile, indem es das Ausfüllen von Anamnesebögen ins Vorfeld verlagert: Patienten können bereits zu Hause ausführliche Angaben machen, was in der Praxis wertvolle Zeit spart. Eine interne Erhebung ergab, dass über 93 % der Patienten Idana gerne wieder nutzen würden – ein Indikator für hohe Patientenzufriedenheit. Gerade Facharztpraxen mit hohem Dokumentationsaufwand (z. B. Orthopädie, Gynäkologie) profitieren von Idana durch die über 160 verfügbaren Fach-Formulare. Die Software deckt von der Erstaufnahme bis zu spezifischen anamnestischen Themen (Schmerz, Urologie etc.) praktisch alle Bereiche ab, was ihren Einsatz in vielerlei Fachrichtungen ermöglicht.

Stärken und mögliche Schwächen

Die Stärken von Idana liegen in der medizinischen Fundierung und Flexibilität. Durch den großen Katalog an stets aktuellen Fragebögen (mit Unterstützung von Fachärzten) können Praxen Zeit sparen und Fehldiagnosen vermeiden – Studien zufolge können ausführliche Anamnesen bis zu 56 % der Fehldiagnosen verhindern.

Idana ist zudem praxisnah entwickelt, was sich in durchdachten Details zeigt: etwa dem Self-Check-in über die Praxiswebsite oder QR-Codes im Wartezimmer. Auch die GDT-Anbindung wird positiv hervorgehoben, da sie eine nahtlose Integration in bestehende Abläufe erlaubt.

Als Schwäche könnte man anführen, dass Idana als separates System dennoch initialen Einrichtungsaufwand erfordert (Schulung, Anpassung der Workflows). Außerdem fallen bei intensiver Nutzung in größeren Praxen zusätzliche Gebühren je nach gewähltem Paket an – insbesondere wenn man vom günstigen Starter-Tarif zu unbegrenzten Befragungen wechselt. Für sehr kleine Praxen mit geringem Digitalisierungsgrad könnte die Vielzahl an Funktionen anfangs überfordernd wirken, jedoch bietet Idana umfassenden Support und Workshops zur Einführung.

Simpleprax

Simpleprax UG (haftungsbeschränkt) ist ein Startup aus dem Großraum München (Kirchheim b. M.), das seit ca. 2021 am Markt ist. Das Unternehmen, geleitet von Simon Osterlehner und Antonia Saleh, hat sich auf ein „digitales Klemmbrett“ für Arztpraxen spezialisiert. Simpleprax wird von einem jungen Team kontinuierlich weiterentwickelt und arbeitet in Partnerschaften mit etablierten Verlagshäusern wie Thieme zusammen (Integration von Thieme-Aufklärungsbögen). Es ist bereits in diversen Fachrichtungen im Einsatz (u. a. Urologie, Dermatologie, Zahnmedizin) und ergänzt oft bestehende Praxisverwaltungssysteme um die digitale Patientenaufnahme.

Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale

Simpleprax zeichnet sich durch seine Browser-Basiertheit aus: Weder Praxisteam noch Patienten müssen eine App installieren – alle Formulare laufen über einen Weblink in einem beliebigen Browser. Das ermöglicht einen sehr niedrigschwelligen Zugang: Patienten können z. B. im Wartezimmer einfach einen QR-Code scannen und direkt auf ihrem eigenen Smartphone die Anamneseformulare ausfüllen. Alternativ kann das Praxispersonal auch per Mausklick eine E-Mail mit Link an den Patienten versenden.

Simpleprax deckt neben der Anamnese auch die Patientenaufklärung digital ab. Besonders hervorzuheben ist der integrierte Formular-Editor, mit dem Praxen ihre eigenen Formulare digitalisieren oder anpassen können. Die Lösung bietet zudem multimediale Aufklärung durch Kooperation mit Thieme Compliance (Zugriff auf über 2000 medizinisch geprüfte Aufklärungsbögen) und medudoc (Video-Aufklärung). Dadurch kann Simpleprax eine sehr umfassende digitale Dokumentation von der Anamnese bis zur Einwilligung anbieten.

Relevanz für Arztpraxen

Die Zielgruppe von Simpleprax sind klar ambulante Einrichtungen – von Einzelpraxen bis Gemeinschaftspraxen und MVZ. Für Arztpraxen bietet Simpleprax ein Rundum-Paket zur digitalen Aufnahme: Patienten können Daten vorab zu Hause eingeben oder vor Ort digital statt auf Klemmbrett. Dies spart Zeit an der Rezeption und reduziert den Papierverbrauch erheblich. Besonders in Zahnarztpraxen und Kliniken mit ambulanten Patienten (z. B. Radiologie-Zentren) wird Simpleprax auch aufgrund seiner Aufklärungsfilm-Funktionen geschätzt.

Stärken und mögliche Schwächen

Stärken: Simpleprax ist sehr benutzerfreundlich – die Oberfläche ist für Patienten selbsterklärend, und das Team übernimmt die technische Einrichtung der Schnittstelle oft in unter einer Stunde. Die Lösung ist flexibel: Jede Praxis kann ihre eigenen Dokumente einpflegen und muss sich nicht auf vordefinierte Formulare beschränken. Zudem wird Sicherheit groß geschrieben: Die Datenübertragung erfolgt ende-zu-ende-verschlüsselt und absolut DSGVO-konform. Ein Vorteil im Vergleich zu manch anderem Anbieter sind die geringen Einstiegskosten (49 € monatlich für Einzelpraxen), wodurch auch kleinere Praxen digitalisieren können.

Schwächen: Als junges Produkt befindet sich Simpleprax noch im Aufbau – das bedeutet zwar schnelle Weiterentwicklungen, aber u. U. auch, dass noch nicht alle denkbaren Funktionen abgedeckt sind. So gibt es beispielsweise keine dedizierte Patienten-App. Außerdem fallen bei der Einbindung eigener Dokumente Kosten an, wenn man den Digitalisierungsservice des Anbieters nutzt (ca. 20 € pro Seite) – alternativ muss die Praxis Personalzeit investieren, um mit dem Editor die Dokumente selbst zu erstellen.

myMedax

myMedax ist eine Lösung der in Saarbrücken ansässigen Suxedo GmbH & Co. KG, die bereits seit 2012 digitale Praxissoftware entwickelt. myMedax richtet sich an Arztpraxen. Die Software wird als Baukasten angeboten: Es gibt ein Basismodul mit allen Standardfunktionen und flexibel zubuchbare Module/Lizenzen. myMedax ist damit vergleichsweise anpassbar – von der kleinen Einzelpraxis bis zum Klinik-MVZ kann der Leistungsumfang skaliert werden. Die Verbreitung ist zwar geringer als bei rein cloudbasierten Newcomern, aber myMedax wurde bereits erfolgreich in Facharztzentren und Krankenhäusern pilotiert (z. B. in einer Uniklinik-Studie zur Patientenzufriedenheit).

Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale

Ein herausragendes Merkmal von myMedax ist die Unterstützung von handgeschriebenen Eingaben: Patienten können auf dem Tablet-Display mit dem Finger oder Stift Antworten schreiben, und die Software wandelt diese mittels automatischer Schrifterkennung in digitalem Text um. Dies ist besonders hilfreich für Personen, die ungern tippen (etwa ältere Patienten). myMedax bietet zudem eine rechtssichere Signaturlösung über Signotec an – das heißt, Unterschriften werden digital erfasst und sind gerichtlich verwertbar.

Die Software ist mehrsprachig: Fragebögen lassen sich in der Muttersprache des Patienten anzeigen und werden für die Praxis auf Deutsch übersetzt. Das erhöht die Verständlichkeit und verhindert Missverständnisse bei fremdsprachigen Patienten. Darüber hinaus verfügt myMedax über eingebaute Statistik- und Auswertungsfunktionen – Praxen können z. B. BMI oder Scores automatisch berechnen lassen und statistische Auswertungen über die gesammelten Anamnesedaten vornehmen. Diese analytische Komponente hebt myMedax von manch simpler Anamnese-App ab.

Relevanz für Arztpraxen

Arztpraxen (einschließlich Zahnarzt- und Privatpraxen) profitieren von der papierlosen Anamnese im Wartezimmer: Die MFA kann einem neuen Patienten einfach ein Tablet aushändigen, auf dem alle Formulare digital ausgefüllt werden. Die Software überträgt anschließend automatisch alle Angaben in die Praxissoftware, was besonders in Praxen mit hohem Patientendurchlauf (z. B. Hausarzt, HNO) eine enorme Zeitersparnis bringt.

Krankenhäuser nutzen myMedax eher in speziellen Bereichen – etwa für elektronische Einwilligungen oder in Ambulanzen, wo Patienten vor einem Eingriff digital aufgeklärt werden müssen. Durch Schnittstellen wie HL7 und FHIR kann myMedax theoretisch an Krankenhausinformationssysteme angebunden werden. Beispielsweise lassen sich Anamnesedaten einer prästationären Aufnahme in das KIS übertragen, um Doppelbefragungen am Aufnahmetag zu vermeiden.

Interessant ist auch die Option, myMedax in Quarantäne-Situationen einzusetzen: Patienten können die Bögen schon von zu Hause (z. B. vor einer OP während einer Covid-Quarantäne) ausfüllen und digital übermitteln.

Stärken und mögliche Schwächen

Stärken: myMedax bietet eine hohe Individualisierbarkeit – jede Praxis/Klinik kann genau die Module wählen, die benötigt werden, und sogar einzelne eigene Formulare durch den Hersteller digitalisieren lassen. Das Offline-Tablet-Konzept (Formulare auf Praxis-Tablets im Wartezimmer) ist für viele noch der vertrauteste Weg, auf digital umzusteigen, und generiert hohe Patientenakzeptanz (v. a. bei weniger technikaffinen Patienten). Die Möglichkeit, auf dem Gerät zu zeichnen oder Stellen am Körper zu markieren, erlaubt eine detaillierte Dokumentation (z. B. Schmerz-Lokalisation per Zeichnung).

Schwächen: Als lokal installierbare Software erfordert myMedax initialen Aufwand für Installation und ggf. Serverbetrieb in der Praxis – im Gegensatz zu reinen Cloud-Diensten. Die Kostenstruktur ist nicht ganz trivial: Neben Lizenzkosten fallen z. B. für zusätzliche Fragebögen oder Module Extragebühren an. Außerdem muss die Praxis Tablets anschaffen und pflegen. Im Vergleich zu neueren SaaS-Lösungen wirkt myMedax vom UI-Design her etwas weniger modern, was aber der robusten Funktionsvielfalt keinen Abbruch tut. Zuletzt sei erwähnt, dass reine Online-Workflows (z. B. voll mobile Nutzung ohne Praxis-Tablet) bei myMedax zwar möglich sind, aber in der Praxis seltener genutzt werden – hier haben Cloud-Lösungen, die von Grund auf für Web und Mobilgerät konzipiert wurden, einen kleinen Vorsprung.

AnaBoard

AnaBoard® ist eine Lösung der Firma Antelope Systems GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorfe. Gegründet 2012 als familiengeführtes Unternehmen, hat Antelope Systems früh erkannt, dass viele Arztpraxen einfache, robuste Digitalisierungswerkzeuge benötigen. Das AnaBoard-System kombiniert Software und Hardware: Herzstück ist ein speziell eingerichtetes Tablet („AnaBoard-Tablet“), das in der Praxis an Patienten ausgegeben wird. Darauf laufen die digitalen Formulare für Anamnese, Aufnahme und Aufklärung. Antelope Systems vermarktet AnaBoard als All-in-One-Paket einschließlich Tablet-Gerät, Software und Support. Haupteinsatzgebiete sind Zahnarztpraxen, Allgemeinmediziner und andere Fachärzte, die bislang viel mit Papierformularen gearbeitet haben.

Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von AnaBoard ist die vollständige Offline-Funktionalität im Praxisnetzwerk. Das heißt, die Patienten füllen die Formulare auf dem Praxis-Tablet aus, ohne Internetabhängigkeit – ideal für Praxen, die Daten lieber intern halten möchten. Dabei werden zunächst die Versichertenstammdaten der Karte auf das AnaBoard übertragen (per eGK-Lesegerät), sodass der Patient nicht alle Stammdaten manuell eintippen muss. Die Software liefert zahlreiche vorgefertigte Formulare (Allergie-Anamnese, Datenschutz-Einwilligung, Aufklärungsbögen etc.), die der Arzt je nach Bedarf aktivieren kann. Multilingualität ist integriert: Das AnaBoard kann Inhalte in der Sprache des Patienten anzeigen und ins Deutsche übersetzen. Nach Ausfüllen und digitaler Unterschrift speichert das System alle Daten lokal und überträgt sie direkt an die Praxissoftware. Bemerkenswert ist auch die Dokumenten-Ausgabe: Auf Wunsch lassen sich alle unterschriebenen Formulare automatisiert ausdrucken, falls physische Ablage oder Mitgabe an den Patienten nötig ist. Somit schlägt AnaBoard eine Brücke zwischen digitaler Erfassung und klassischen Dokumentationspflichten (etwa Archivierung in Papierform).

Relevanz für Arztpraxen und/oder Krankenhäuser

AnaBoard zielt klar auf Arztpraxen im ambulanten Bereich. Besonders dort, wo noch viel Papier im Umlauf ist – z. B. in Zahnarztpraxen mit Anamnesebögen und Einverständniserklärungen – kann das System schnell Mehrwert schaffen. Der Workflow (Karte einlesen, Tablet an Patient, digitale Erfassung, automatische Datenübernahme) passt gut in den Praxisalltag und verkürzt die Wartezeiten. Ärzte profitieren, weil sie die Angaben bereits vor dem Gespräch in lesbarer, strukturierter Form vorliegen haben. MFA profitieren, weil das manuelle Übertragen und Scannen entfällt.

In Krankenhäusern kommt AnaBoard kaum zum Einsatz, da Kliniken eher auf umfassende Patientenportale setzen. Jedoch könnte eine Klinik-Ambulanz oder ein MVZ im Klinikverbund vom AnaBoard profitieren, um vor Ort in der Sprechstunde die Aufnahme zu digitalisieren. Die Integration via HL7/GDT bedeutet, dass theoretisch auch eine Anbindung an ein KIS möglich ist – praktisch ist dies aber seltener realisiert, da Krankenhäuser meist spezialisierte Lösungen bevorzugen. Für Praxen mit hohem Datenschutzanspruch (keine Cloud) ist AnaBoard hingegen attraktiv, da die Daten in der eigenen Hand bleiben.

Stärken und mögliche Schwächen

Stärken: AnaBoard ist sehr praxisnah konzipiert – viele Abläufe ähneln dem gewohnten Vorgehen mit Papier, nur eben auf dem Tablet. Die Lösung liefert einen spürbaren Effizienzgewinn, indem handschriftliche Fehler eliminiert und Übertragungsfehler ausgeschlossen werden. Die IT-Infrastruktur bleibt überschaubar, da kein Internet zwingend nötig ist und alles innerhalb des Praxisnetzwerks läuft. Auch hinsichtlich Datenschutz punktet AnaBoard, weil Patientendaten nicht extern gehostet werden – ein Argument für datensensible Praxen.

Schwächen: Das System ist hardwaregebunden – fällt das spezielle Tablet aus, braucht man Ersatz oder muss temporär doch wieder Papier nutzen. Die Initialkosten (Tablet + Einrichtung) sind höher als bei reinen Softwarelösungen, wobei das Mietmodell die Schwelle etwas senkt. In puncto Flexibilität ist man etwas an den Anbieter gebunden: Eigene Formularwünsche können zwar umgesetzt werden, erfordern aber Abstimmung mit Antelope Systems. Zudem fehlt eine Vorab-Online-Funktion – Patienten müssen in der Praxis vor Ort ausfüllen, ein Zuhause-Check-in wie bei Cloud-Lösungen ist (noch) nicht vorgesehen. Für sehr große Einrichtungen skaliert das Konzept weniger gut, aber in seinem Zielmarkt (Einzel- und Gemeinschaftspraxen) ist AnaBoard eine solide, bewährte Lösung.

InfoSkop

InfoSkop ist das Flaggschiff-Produkt der synMedico GmbH aus Kassel. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat sich auf digitale Arzt-Patienten-Kommunikation spezialisiert. InfoSkop begann in Zahn- und Kieferchirurgischen Praxen, wo umfangreiche Aufklärungen nötig sind, und hat sich mittlerweile in vielen ärztlichen und zahnärztlichen Praxen etabliert. SynMedico beschäftigt über 100 Mitarbeiter (darunter Mediziner und Juristen) und unterhält zusätzlich Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Tschechien und der Türkei – ein Hinweis auf die Verbreitung der InfoSkop-Suite auch international. Die Software wird ständig weiterentwickelt und beinhaltet neben der App auch Services und Inhalte (Bilder, Videos), die von synMedico bereitgestellt werden.

Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale

InfoSkop bietet eine ganzheitliche Plattform für Praxen: Es ist mehr als nur Anamnese. Die Suite umfasst Module für digitale Aufklärung, Dokumentation, Terminverwaltung, interne Teamkommunikation und sogar Videochats mit Patienten. Charakteristisch ist der Fokus auf das iPad: InfoSkop wurde ursprünglich für das iPad entwickelt, wodurch es sehr tablet-optimiert ist (stabile App, flüssige Stiftbedienung). Patienten können Aufklärungsfilme schauen, digitale Aufklärungsbögen lesen und direkt auf dem Tablet unterschreiben – alles wird anschließend als PDF/A archiviert. Die Medienbibliothek von synMedico ist ein weiterer USP: Ärzte haben Zugriff auf tausende von Illustrationen, Videos und Texten für nahezu jedes medizinische Aufklärungsthema. Diese Inhalte werden von Experten regelmäßig aktualisiert und in bis zu 16 Sprachen angeboten. InfoSkop protokolliert alle Aktionen im System mit – ein Plausibilitätsabgleich stellt sicher, dass keine Pflichtangaben oder Unterschriften fehlen.

Als Zusatzfeature für Zahnärzte hat InfoSkop eine KI-Integration (dentalXrai) zur automatischen Röntgenbefundung, was zeigt, wie umfassend die Plattform gedacht ist.

Relevanz für Arztpraxen und/oder Krankenhäuser

InfoSkop ist primär in Praxen und medizinischen Versorgungszentren relevant, insbesondere dort, wo eine intensive Aufklärung zum Alltag gehört (Chirurgie, Augenheilkunde, Radiologie, Zahnmedizin). Durch die Multimedia-Aufklärung können z. B. Chirurgen ihren Patienten mit 3D-Animationen einen Eingriff erklären oder ein Augenarzt kann per Video die Lasik-Prozedur veranschaulichen – all das steigert die Verständlichkeit beim Patienten und reduziert Rückfragen.

Für Zahnarztpraxen bietet InfoSkop unschätzbare Vorteile, da hier Aufklärung und Dokumentation (wie Parodontalstatus, Behandlungsplan) stark vereinfacht werden. MVZs nutzen InfoSkop vor allem in der digitalen Patientenaufklärung: Beispielsweise kann ein MVZ InfoSkop auf Tablets den Patienten auf Station zur Verfügung stellen, um vor einer OP die Einwilligung einzuholen. Dank der Kompatibilität mit KIS/PVS lassen sich InfoSkop-Dokumente in Patientenakten übernehmen, sodass auch im Klinik-Kontext keine Medienbrüche entstehen. Allerdings setzen viele Krankenhäuser eher auf patientenportal-orientierte Lösungen; InfoSkop kann aber als Add-on in bestimmten Abteilungen oder Privatkliniken sehr wohl eingesetzt werden, zumal es sich in bestehende Workflows integrieren lässt (z. B. können Patienten außerhalb der Praxis per SMS in den Behandlungsraum gerufen werden, um Wartebereiche zu entzerren).

Stärken und mögliche Schwächen

Stärken: InfoSkop überzeugt mit Inhaltsqualität und Umfang. Kein anderer Anbieter liefert ein derartig breites Spektrum an geprüften Aufklärungsdokumenten und Medien – synMedico beschäftigt über 400 Fachleute allein zur Content-Erstellung und Qualitätssicherung. Die Lösung ist rechtssicher: Alle Dokumente können elektronisch unterschrieben und nach PDF/A-Standard archiviert werden, was den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Auch in Sachen Teamkommunikation hebt sich InfoSkop ab (Chat-Funktion fürs Praxispersonal, um patientenbezogene Infos diskret auszutauschen). Ein großer Pluspunkt ist die Integrationstiefe: InfoSkop kann mit Praxissoftware, Röntgensoftware und anderen Systemen verknüpft werden, sodass z. B. Röntgenbilder im Aufklärungsgespräch direkt auf dem iPad gezeigt werden können.

Schwächen: InfoSkop ist eine Premium-Lösung – Kosten werden nur auf Anfrage genannt, aber man kann von einem höheren Preisniveau ausgehen, insbesondere da auch laufende Nutzungsgebühren pro Arzt anfallen können. Für kleine Praxen, die nur einen einfachen digitalen Anamnesebogen suchen, ist InfoSkop eventuell „überdimensioniert“. Außerdem ist die Initial-Einarbeitung intensiver: Das Praxisteam muss geschult werden, die Fülle der Funktionen zu nutzen. Manche Ärzte bevorzugen ggf. flexiblere Browser-Lösungen statt einer iPad-zentrierten Anwendung, auch wenn InfoSkop inzwischen ebenfalls auf PC/Mac verfügbar ist. Insgesamt überwiegen die Stärken im angestrebten Umfeld klar, aber die Entscheidung für InfoSkop will gut überdacht sein hinsichtlich Bedarf und Budget.

m.Doc

Die m.Doc GmbH aus Köln (gegründet 2016) hat sich auf digitale Patientenportale für Kliniken spezialisiert. Mit rund 110 Mitarbeitern und einer Niederlassung in Lissabon entwickelte m.Doc eine modulare Smart Health Plattform, die mittlerweile bei über 300 Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen im Einsatz ist. Im Jahr 2023 erwarb CompuGroup Medical eine Mehrheitsbeteiligung an m.Doc, um das Portal in das eigene Kliniksoftware-Portfolio zu integrieren. m.Doc versteht sich als Enabler der digitalen Patientenreise – von der Aufnahme bis zur Nachsorge.

Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale

Das m.Doc-Patientenportal deckt vor, während und nach dem Klinikaufenthalt alle Kommunikationsbedürfnisse ab und kann auch Funktionen wie die Online-Terminvergabe integrieren. Besonders relevant für die Aufnahme ist das digitale Onboarding: Patienten können bereits vor dem Kliniktermin online ihre Daten eingeben, medizinische Fragebögen ausfüllen, Wahlleistungen wählen und Dokumente (z. B. Vorbefunde) hochladen. Eine Besonderheit ist die Identitätsprüfung via Video-Ident (Kooperation mit z. B. Nect) für rechtskonforme Identifikation aus der Ferne. Im Krankenhaus selbst bietet m.Doc ein Kiosk-System an: Patienten ohne eigenes Smartphone können an Terminals oder Tablets in der Klinik die digitale Aufnahme abschließen.

Zudem hat das Portal Indoor-Navigation – Patienten erhalten nach Check-in einen digitalen Lageplan, der sie zum richtigen Untersuchungsort leitet. m.Doc integriert auch Funktionen wie Terminmanagement, Medikationsplan-Anzeige, Befundabruf und einen sicheren Messenger, sodass es weit über die Aufnahme hinausgeht. Für Rückfragen kann die Klinik wahlweise digitale Kanäle oder das klassische Telefon nutzen. Die modulare Architektur erlaubt es Kliniken, genau die Bausteine zu wählen, die sie benötigen (z. B. Videosprechstunden oder Entlassmanagement). Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal ist die breite Interoperabilität: m.Doc wirbt damit, mit allen gängigen KIS zusammenzuarbeiten – eine Voraussetzung, die viele Kliniken schätzen.

Relevanz für Arztpraxen und/oder Krankenhäuser

m.Doc ist explizit auf den stationären Sektor ausgerichtet und begleitet Patienten während ihres gesamten Krankenhausaufenthalts digital. Für Krankenhäuser bietet es einen zentralen digitalen Zugang für Patienten, was nicht nur in Pandemiezeiten (Kontaktreduzierung) enorm hilfreich ist. Die Patientenversorgung wird dadurch effizienter und transparenter, da weniger Personal für die manuelle Aufnahme nötig ist und weniger Fehler durch falsche oder fehlende Angaben entstehen. Patienten erleben einen moderneren Service und kommen informierter in die Klinik.

Für Reha-Kliniken und größere MVZ (medizinische Versorgungszentren) kann m.Doc ebenfalls interessant sein, insbesondere wenn diese in Klinikverbunde eingebunden sind oder ähnliche Prozesse wie ein Krankenhaus haben.

Arztpraxen sind nicht die Zielgruppe – hier wäre m.Doc überdimensioniert. Allerdings könnten große Ambulanzzentren oder Polikliniken m.Doc nutzen, um z. B. vorab Anamnesen von zuweisenden Ärzten einzuholen. Die Stärke von m.Doc liegt darin, dass es sämtliche Interaktionen digital begleiten kann (Termin, Aufnahme, Aufenthalt, Entlassung). Mit der Übernahme durch CGM wird m.Doc künftig vermutlich eng mit Praxissoftware (über CGM CLICKDOC etc.) verzahnt, was auch ambulanten Sektoren zugutekommen könnte.

Stärken und mögliche Schwächen

Stärken: m.Doc ist funktionsreich und modular – Kliniken können viele Prozesse nahtlos digitalisieren, was die Patientenzufriedenheit steigert (weniger Wartezeit, mehr Transparenz) und die Patientenbetreuung optimiert.. Die breite KIS-Kompatibilität und vorhandene API-Schnittstellen erleichtern die Implementierung erheblich und erhalten bestehende Workflows. Außerdem entspricht m.Doc allen Datenschutzstandards im Klinikumfeld (Server in Deutschland, zertifizierte Sicherheit), was in Zeiten des KHZG essenziell ist. Durch die KHZG-Förderung konnten viele Kliniken das m.Doc-Portal quasi finanziert einführen, was dessen Verbreitung fördert.

Schwächen: Die Kehrseite der Funktionsvielfalt ist die Komplexität – die Implementierung erfordert eine enge Projektkoordination über Monate. Für Kliniken ohne dediziertes IT-Team kann dies herausfordernd sein. Auch sind die Kosten nicht unerheblich (Lizenz plus laufende Wartung), wobei diese meist projektspezifisch verhandelt werden. Aus Patientensicht ist die Nutzung in der Regel freiwillig; man muss also mit einer Übergangszeit rechnen, in der sowohl digitale als auch analoge Prozesse parallel laufen (um alle Patienten abzuholen). Ein weiterer Punkt: m.Doc als App/Portal muss vom Patienten aktiv genutzt werden – hier hängt viel von der Usability ab. In Summe überwiegen aber die Vorteile deutlich, wenn eine Klinik die Digitalisierung ernsthaft voranbringen will.

E-ConsentPro

E-ConsentPro ist ein Produkt der Thieme Compliance GmbH mit Sitz in Erlangen. Thieme Compliance ist Teil der Thieme Verlagsgruppe und bereits seit 1979 führend im Bereich Patientenaufklärungs-Materialien tätig. Das Softwareangebot E-ConsentPro wurde aufbauend auf den etablierten Printprodukten (proCompliance und Diomed-Bögen) entwickelt, um den Aufklärungsprozess digital abzubilden. Thieme Compliance beschäftigt über 400 Experten (Ärzte, Juristen, Autoren) für die kontinuierliche Aktualisierung dieser Inhalte. E-ConsentPro wird in vielen Krankenhäusern – von Klinikketten bis Uni-Kliniken – eingesetzt und unterstützt auch größere MVZ/Praxen, die rechtssichere digitale Aufklärung implementieren möchten.

Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale

E-ConsentPro ist modular aufgebaut: Das Grundmodul beinhaltet eine riesige Bibliothek von über 2000 Aufklärungsbögen aus allen medizinischen Fachrichtungen, verfügbar in mehr als 20 Sprachen. Diese Bögen decken Eingriffe, Risiken und Alternativen ab und werden ständig von Thieme aktualisiert. Über Zusatzmodule lässt sich der Prozess vollständig digitalisieren: Mit E-ConsentPro mobile kann die Aufklärung auf dem Tablet erfolgen – der Patient liest den Bogen am Tablet, kann Fragen markieren, und der Arzt ergänzt bei Bedarf Notizen oder Zeichnungen direkt digital. Beide unterschreiben schließlich auf dem Gerät, und die Software speichert das Dokument rechtsverbindlich als PDF/A. Ein weiteres Modul, E-ConsentPro documents, erlaubt es, eigene Formulare (z. B. Praxis-Anamnesebögen, Datenschutz-Einwilligungen) ins System zu integrieren und ebenso digital ausfüllen zu lassen. Besonders interessant ist E-ConsentPro connect: Hierüber können Patienten bereits zu Hause Anamnesedaten eingeben oder Aufklärungsbögen vorab online ausfüllen. Dies schließt eine Lücke, da traditionell die Aufklärung immer in der Einrichtung stattfand – nun kann der Prozess zeitlich entzerrt werden. Thieme hat mit E-ConsentPro connect die Weichen für die kontaktlose Aufklärung gestellt, was gerade in Pandemiezeiten stark nachgefragt wurde.

Relevanz für Arztpraxen und/oder Krankenhäuser

E-ConsentPro ist vor allem in Krankenhäusern und Tageskliniken relevant, wo umfangreiche Aufklärungspflichten bestehen (z. B. vor Operationen, invasiven Eingriffen). Hier sorgt die Software für Standardisierung und Rechtssicherheit: Jeder Patient erhält den korrekten, aktuellen Aufklärungsbogen; nichts muss mehr kopiert oder per Hand ausgefüllt werden. Die ärztlichen Aufklärungsgespräche werden effizienter, da Patienten sich vorab informieren konnten, und der Arzt gezielt auf markierte Fragen eingeht.

Für Arztpraxen lohnt sich E-ConsentPro vor allem in Spezialgebieten (z. B. ambulante Chirurgie, Gastroenterologie mit Endoskopien, Schmerztherapie) oder bei Studienärzten, wo viele Einwilligungen nötig sind. Kleinere Praxen nutzen oft nur Teilmodule, etwa um ihren Anamnesebogen digitalisieren zu lassen, während große MVZ evtl. das Gesamtpaket einsetzen. Dank Integration in Praxis- und Klinik-IT (viele PVS/KIS haben Schnittstellen zu E-ConsentPro) können Praxen/Kliniken nahtlos die digitalen Bögen dem Patienten zuordnen und archivieren. Durch die KHZG-Förderung haben zahlreiche Krankenhäuser seit 2021 E-ConsentPro oder vergleichbare Lösungen eingeführt, da digitale Patientenaufklärung ein Fördertatbestand ist – E-ConsentPro gilt hier als Marktführer (Thieme spricht von sich als „digitaler Marktführer“ in diesem Bereich).

Stärken und mögliche Schwächen

Stärken: E-ConsentPro glänzt mit inhaltlicher Autorität. Die Bögen sind juristisch geprüft, auf aktuelle Rechtslage und Leitlinien abgestimmt und in Klinikhaftpflicht-Fällen anerkannt. Dies gibt Ärzten wie Patienten hohe Sicherheit. Die Mehrsprachigkeit (20+ Sprachen) ist gerade in Kliniken mit internationalen Patienten ein riesiger Vorteil – Sprachbarrieren werden minimiert. Die Möglichkeit, eigene Formulare (z. B. Spezialanamnese oder Klinik-spezifische Zusatzbögen) einzubinden, sorgt für Flexibilität trotz Standardsoftware. Aus Datenschutzsicht ist positiv, dass nach Unterzeichnung alle Daten vom Tablet gelöscht werden und nur auf dem Server persistieren.

Schwächen: Das Preismodell mit Lizenzgebühren und Pay-per-Use pro Bogen kann komplex sein. Für Einrichtungen mit sehr vielen Aufklärungen können die variablen Kosten pro Nutzung spürbar werden – hier muss genau kalkuliert werden (Thieme argumentiert, dass dafür Druckkosten etc. entfallen). Die Software selbst ist vom UI-Design eher funktional als modern – Nutzer berichten, dass die Bedienung im Vergleich zu App-basierten Lösungen etwas schwerfälliger sein kann, was u. a. daran liegt, dass E-ConsentPro ursprünglich PC-basiert war und erst nachträglich Tablet-Funktionen erhielt. Zudem konzentriert sich E-ConsentPro auf Aufklärung/Anamnese – andere Aspekte der Patientenreise (Terminierung, interne Kommunikation) deckt es nicht ab. Insgesamt ist es aber in seinem Kerngebiet (digitale Aufklärung) eine Referenzlösung, an der sich Wettbewerber messen.

Wie läuft die Einführung einer digitalen Patientenaufnahme in einer Praxis ab?

Die erfolgreiche Einführung einer digitalen Patientenaufnahme erfordert eine strukturierte Vorgehensweise, um technische, organisatorische und rechtliche Aspekte optimal zu berücksichtigen. Der Ablauf lässt sich in fünf Phasen gliedern:

- Bedarfsanalyse und Zieldefinition:

- Zunächst wird geprüft, welche Anforderungen die Praxis hat: Anzahl der Patienten pro Tag, gewünschte Funktionen (z. B. Vorab-Anmeldung, Mehrsprachigkeit, Kompatibilität mit dem PVS) und verfügbare Ressourcen. Dabei sollte klar festgelegt werden, ob eine reine Online-Lösung oder ein System mit Tablets/Terminals eingesetzt werden soll.

- Auswahl des Anbieters und Vertragsgestaltung:

- Anhand definierter Kriterien wie Datenschutz, Integrationsfähigkeit, Kosten und Support wird ein passender Anbieter gewählt. Empfehlenswert ist eine Testphase, um Funktionsumfang, Nutzerfreundlichkeit und Patientenakzeptanz realistisch zu prüfen, bevor ein langfristiger Vertrag geschlossen wird.

- Technische und organisatorische Vorbereitung:

- Einrichtung der Software und Anbindung an das PVS

- Anpassung der Formulare an die Fachrichtung und Patientengruppe

- Definition der internen Abläufe (z. B. wer unterstützt Patienten vor Ort)

- Sicherstellung der IT-Infrastruktur (Netzwerk, Server oder Cloudzugang)

- Schulung des Personals:

- Das Praxisteam muss mit dem System vertraut gemacht werden, um Patienten kompetent zu unterstützen. Schulungen können vor Ort oder online erfolgen. Parallel sollten interne Handlungsanweisungen erstellt werden, um ein einheitliches Vorgehen zu sichern.

- Pilotphase und Roll-out:

- Der Start erfolgt oft mit einer begrenzten Patientengruppe, um Abläufe zu testen und Feedback zu sammeln. Auf Basis der Rückmeldungen werden Formulare und Prozesse optimiert. Erst danach erfolgt der vollständige Einsatz für alle Patienten.

Ein praxisnahes Beispiel: Eine internistische Gemeinschaftspraxis führte die digitale Patientenaufnahme zunächst nur für Neupatienten ein. Nach zwei Monaten Pilotbetrieb, in denen das Team Rückmeldungen zu Bedienbarkeit und Ablauf sammelte, wurde das System auf alle Patienten ausgeweitet. Die Praxisabläufe konnten so spürbar optimiert werden. Das Ergebnis: 25 % kürzere Wartezeiten und weniger Rückfragen zu unvollständigen Formularen.

Digitale Patientenaufnahme für Krankenhäuser

Während sich die digitale Patientenaufnahme in Arztpraxen oft auf die schnelle Erfassung von Stammdaten, Anamnese und Einverständniserklärungen beschränkt, ist der Prozess in Krankenhäusern deutlich komplexer. Die Unterschiede liegen vor allem im Umfang der erhobenen Daten, der Anzahl beteiligter Abteilungen und der Integrationstiefe in bestehende Systeme.

Zentrale Unterschiede zur Arztpraxis:

- Mehrstufiger Aufnahmeprozess: Neben der administrativen Anmeldung werden in Krankenhäusern häufig medizinische Voruntersuchungen, OP-Aufklärungen oder Fachabteilungszuweisungen integriert.

- Umfangreichere IT-Integration: Die digitale Patientenaufnahme muss nahtlos mit dem KIS, RIS und LIS zusammenarbeiten.

- Höheres Patientenaufkommen: Große Mengen an Daten müssen effizient und fehlerfrei erfasst werden, oft mit parallelen Anmeldungen in mehreren Bereichen (z. B. Notaufnahme, stationäre Aufnahme, ambulante Behandlung).

- Mehrsprachigkeit und Barrierefreiheit: In Kliniken ist die sprachliche und technische Anpassung für eine heterogene Patientengruppe noch wichtiger als in Praxen.

Typische Umsetzung in Krankenhäusern:

- Self-Check-in-Terminals im Eingangsbereich, an denen Patienten über QR-Code, Gesundheitskarte oder Buchungsnummer ihre Anmeldung starten

- Vernetzte Workflows, die automatisch weitere Prozesse wie Bettzuweisung, Terminplanung oder Diagnostik anstoßen

- Vorab-Registrierung online, um die Daten bereits vor dem stationären Aufenthalt zu erfassen und Wartezeiten zu minimieren

Digitale Patientenaufnahme im Praxis- und Klinikalltag: Fünf erfolgreiche Beispiele aus Deutschland, UK und den USA

Radiologische Gemeinschaftspraxis Halle (Deutschland, 2023)

- Lösung: Digitale Anamnese mit Idana – vorab per Link oder direkt in der Praxis über Tablet. Automatische Übernahme ins Praxisverwaltungssystem.

- Vorher: Papierbögen, manuelle Eingabe, zeitaufwändiges Scannen.

- Jetzt: Fertige Anamnese bei Eintreffen des Patienten, alle relevanten Kontraindikationen vorab bekannt.

- Nutzen:

- Anmeldung in 2 Minuten

- Deutlich weniger Papier und Übertragungsfehler

- Bessere Planung von Untersuchungen

- Erfahrungen: Hohe Akzeptanz, auch bei älteren Patienten. Rest-Papierlösung bleibt für Notfälle.

- Quelle

Universitätsklinikum Köln (Deutschland, 2023–laufend)

- Lösung: Patientenportal von m.Doc mit digitaler Aufnahme, Dokumenten-Upload und Kommunikation, perspektivisch auch Integration von Wearables.

- Vorher: Überwiegend papierbasierte Aufnahmeprozesse, mehrfaches Erfassen derselben Daten.

- Jetzt: Schrittweise Umstellung auf ein zentrales Portal, das Patienten durch den gesamten Aufnahmeprozess führt.

- Nutzen:

- Erwartete Entlastung von Personal

- Weniger Medienbrüche

- Mehr Transparenz für Patienten

- Erfahrungen: Positiv: klare Roadmap und geplante Einbindung aller Abteilungen. Kritisch: Schnittstellen und technische Standards in der Klinik-IT bleiben eine Herausforderung.

- Quelle

Chelsea & Westminster Hospital (London, UK, 2023)

- Lösung: Medizinischer Fragebogen per SMS an Wartelistenpatienten, Auswertung durch digitales Triage-System.

- Vorher: Alle bekamen automatisch einen POA-Termin – egal, ob medizinisch nötig oder nicht.

- Jetzt: Nur Risikopatienten werden eingeladen, gesunde Patienten kommen direkt zur OP.

- Nutzen:

- OP-Termine im Schnitt 13 Tage früher vergeben

- 57 % weniger Absagen am OP-Tag

- 180 Patienten pro Monat benötigen keinen Voruntersuchungstermin mehr

- Erfahrungen: Patienten empfinden den Ablauf als schnell und unkompliziert. Für das Team bringt es Entlastung, aber auch mehr Koordinationsaufwand in der Anfangsphase.

- Quelle

NHS Guy’s & St Thomas’ (London, UK, 2020–2022)

- Lösung: Digitale OP-Vorbereitung mit MyPreOp: Patienten füllen den medizinischen Fragebogen bequem zu Hause am PC oder Smartphone aus. Die Daten landen direkt im Kliniksystem, Ärzte sehen den Status sofort.

- Vorher: 60-minütige Vor-Ort-Termine für alle, auch bei gesunden Patienten (ASA 1–2).

- Jetzt: Nur noch 20 Minuten für Risikopatienten vor Ort, gesunde Patienten komplett digital.

- Nutzen:

- Zeitersparnis: 40+ Minuten pro Low-Risk-Patient

- 96 % der Patienten nutzen den digitalen Weg

- Bessere OP-Planung durch frühzeitige Infos

- Erfahrungen: Patienten schätzen die Zeit- und Wegersparnis. Ärzteteams profitieren von gezielterer Vorbereitung, mussten sich aber auf den neuen Ablauf einstellen und digitale Unterstützung für technikferne Patienten bereitstellen.

- Quelle

FAQ

Welche Geräte werden für die digitale Patientenaufnahme benötigt?

Für die digitale Patientenaufnahme gibt es grundsätzlich zwei technische Ansätze. Hardware-gestützte Lösungen setzen auf Tablets oder Patiententerminals, die in Praxis oder Klinik bereitstehen. Diese Geräte sind speziell für den Anmeldeprozess konzipiert, oft besonders robust und sicher. Alternativ bieten rein webbasierte Systeme die Möglichkeit, dass Patienten ihre eigenen Endgeräte wie Smartphone, Tablet oder PC nutzen. Damit entfällt die Anschaffung zusätzlicher Hardware, und die digitale Anmeldung kann bequem von zuhause erfolgen. Welche Variante gewählt wird, hängt von den räumlichen Gegebenheiten, dem Budget und der Patientenstruktur ab.

Wie schnell lässt sich die digitale Patientenaufnahme in Praxis und Klinik umsetzen?

Die Dauer der Einführung variiert je nach Größe der Einrichtung und technischem Integrationsaufwand. Bei einfachen, webbasierten Lösungen kann der Start innerhalb weniger Wochen erfolgen, während komplexe KIS-Integrationen in Krankenhäusern mehrere Monate in Anspruch nehmen können.