Schneller Service

Kostenlose Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden

Erfolg durch Erfahrung

Aus über 15.000 Projekten im Jahr wissen wir, worauf es ankommt

Der digitale Marktführer

Unsere Kunden sprechen für uns:

4,9 von 5 Sternen auf Google

Der Lohfert-Preis ist eine Auszeichnung für Projekte, die die Versorgung im Gesundheitswesen im Kontext der Patient Journey verbessern. Gesucht werden aktuell Lösungen für ein institutionenübergreifendes Patientenmanagement. Die Teilnahme steht Krankenhäusern, Gesundheitseinrichtungen, Unternehmen und Start-ups im deutschsprachigen Gesundheitswesen offen. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert, Einsendeschluss ist der 28. Februar 2026.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Die Patient Journey beschreibt den Weg von erster Symptomwahrnehmung über Diagnose und Behandlung bis zur Nachsorge und ist in sechs Phasen gegliedert: Awareness, Consideration, Decision/Access, Treatment, Follow‑up und Retention/Advocacy.

- Wesentliche Kennzahlen zur Erfolgsmessung sind Conversion‑Rate vom Erstkontakt zur Terminvereinbarung, Zeit bis zur Terminvergabe, No‑Show‑Rate, Dauer der Behandlungsepisode, Patientenzufriedenheit, Net Promoter Score, Wiederkehrerquote, Online‑Bewertungen und Therapieadhärenz.

- Eine Querschnittsstudie (Wecker et al., 2024; >900 Personen) fand, dass 57 % digitale Medien bei Hauterkrankungen nutzen, die Nutzung meist vor dem ersten Arztbesuch beginnt und digitale Medien bei hoher E‑Health‑Kompetenz die Arzt‑Patienten‑Beziehung unterstützend wirken können.

Inhaltsverzeichnis

Was ist die Patient Journey?

Die Patient Journey, auch Patientenreise genannt, beschreibt den Weg eines Patienten von der ersten Symptomwahrnehmung über Diagnose und Behandlung bis zur Nachsorge. Sie hilft Arztpraxen und Kliniken, Kontaktpunkte zu analysieren und patientenzentrierte Angebote zu entwickeln, insbesondere im Praxismarketing und der medizinischen Versorgung. Dabei geht es nicht nur um medizinische Prozesse, sondern auch um Wahrnehmungen, Emotionen und Entscheidungen. Ziel ist es, diese Reise so transparent, effizient und unterstützend wie möglich zu gestalten.

Ein darauf aufbauendes Instrument ist die Patient Journey Map – ein visuelles Planungswerkzeug, das laut McCarthy et al. (2016) Leistung, Regulierung und Patientenerlebnis integriert, um Versorgungsprozesse ganzheitlich zu optimieren.

Während die „Customer Journey“ aus dem Marketing kommt und auf die Entscheidungsprozesse von Kunden in Bezug auf ein Produkt oder eine Dienstleistung fokussiert, bezieht sich die Patient Journey im Healthcare-Marketing spezifisch auf das Gesundheitssystem. Der „Behandlungspfad“ wiederum beschreibt rein medizinische Standards und Abläufe für bestimmte Krankheitsbilder. Die Patient Journey geht darüber hinaus: Sie integriert auch die subjektive Wahrnehmung der Betroffenen und die Interaktionen mit allen beteiligten Akteuren.

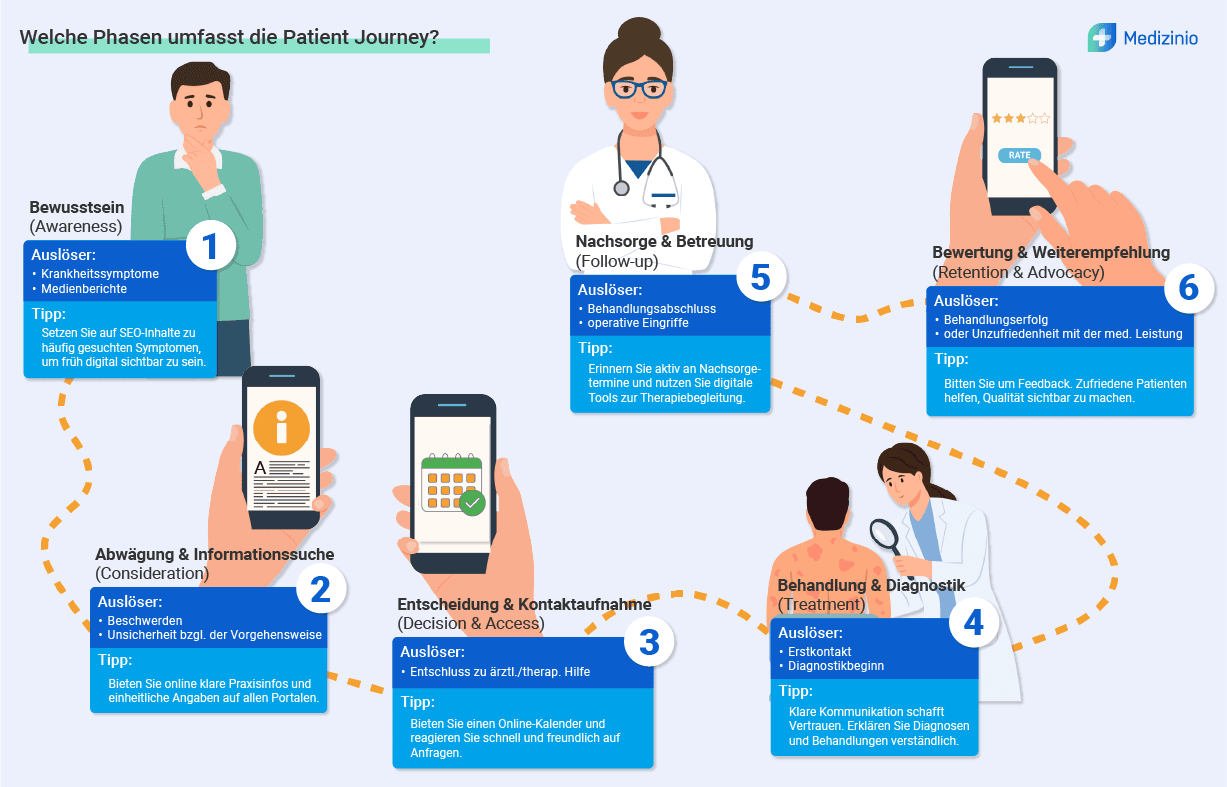

Welche Phasen umfasst die Patient Journey?

Die Patient Journey lässt sich in sechs Hauptphasen unterteilen. Diese strukturierte Betrachtung hilft Praxisinhabern dabei, bedarfsgerechte Angebote zu entwickeln und Versorgungslücken zu identifizieren.

- Bewusstsein (Awareness)

- Auslöser: Erste Krankheitssymptome, Medienberichte, Aufklärungskampagnen oder Hinweise aus dem sozialen Umfeld

- Verhalten: Wahrnehmung gesundheitlicher Beschwerden, erste Gedanken über mögliche Ursachen, keine konkrete Handlungsabsicht

- Touchpoints: Google-Suche, Gesundheitsportale, soziale Medien, Informationskampagnen

- Tipp: Investieren Sie in SEO-optimierte Inhalte mit informativen Beiträgen zu häufig gesuchten Symptomen und Erkrankungen, um frühzeitig im digitalen Suchverhalten präsent zu sein.

- Abwägung & Informationssuche (Consideration)

- Auslöser: Anhaltende oder zunehmende Beschwerden, Unsicherheit bezüglich der weiteren Vorgehensweise

- Verhalten: Recherche zu Symptomen, Erkrankungen, Fachrichtungen und medizinischen Einrichtungen; Vergleich von Informationen und Anbietern

- Touchpoints: Praxiswebseiten, Bewertungsportale, Terminplattformen, vertrauenswürdige Online-Quellen

- Tipp: Stellen Sie auf Ihrer Praxishomepage klare Informationen zu Behandlungsangeboten, Qualifikationen und Sprechzeiten bereit und sorgen Sie für konsistente Einträge auf Arztbewertungsportalen und Terminplattformen.

- Entscheidung & Kontaktaufnahme (Decision & Access)

- Auslöser: Entschluss, ärztliche oder therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen

- Verhalten: Auswahl einer Praxis oder Einrichtung, Kontaktaufnahme, Terminvereinbarung

- Touchpoints: Telefon, Online-Terminbuchung, E-Mail, persönlicher Kontakt mit Praxispersonal

- Tipp: Bieten Sie eine einfachen Online-Terminkalender an und sorgen Sie für eine schnelle, freundliche Reaktion auf Anfragen – das schafft Vertrauen noch vor dem ersten Termin.

- Behandlung & Diagnostik (Treatment)

- Auslöser: Erstkontakt mit medizinischem Fachpersonal, Beginn der Diagnostik

- Verhalten: Medizinische Untersuchungen, Diagnosestellung, Einleitung therapeutischer Maßnahmen

- Touchpoints: Arztpraxis, Klinik, Diagnoselabor, therapeutische Einrichtungen

- Tipp: Kommunizieren Sie Diagnosen und Behandlungsschritte im Arzt-Patient-Gespräch verständlich und transparent – ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis beginnt mit klarer Kommunikation.

- Nachsorge & Betreuung (Follow-up)

- Auslöser: Abschluss der Primärbehandlung, operative Eingriffe oder chronische Therapieverläufe

- Verhalten: Teilnahme an Kontrollterminen, Einhaltung von Therapieplänen, ggf. Rehabilitationsmaßnahmen

- Touchpoints: Nachsorgeeinrichtungen, Physiotherapie, digitale Gesundheitsanwendungen, persönliche Check-ins

- Tipp: Erinnern Sie Ihre Patienten aktiv an Nachsorgetermine, z. B. per E-Mail oder SMS. Solche automatisierten Workflows sind essenzielle Aspekte der digitalen Praxis bzw. digitalen Zahnarztpraxis, da sie nicht nur die Ausfallraten (No-Shows) senken, sondern durch eine systematische Prophylaxe-Planung auch die langfristige Rentabilität und Patientenbindung Ihrer Praxis sichern.

- Bewertung & Weiterempfehlung (Retention & Advocacy)

- Auslöser: Behandlungserfolg oder Unzufriedenheit mit der medizinischen Leistung

- Verhalten: Abgabe von Bewertungen, Weiterempfehlung von Ärzten oder Einrichtungen, Engagement in Patientenforen

- Touchpoints: Bewertungsplattformen, soziale Netzwerke, Patientenumfragen, Selbsthilfegruppen

- Tipp: Bitten Sie aktiv um Feedback nach abgeschlossener Behandlung – zufriedene Patienten geben gerne Bewertungen ab, wenn sie gezielt dazu eingeladen werden. Fangen Sie zudem damit an, die Patientenzufriedenheit zu messen.

Welche Kennzahlen eignen sich zur Erfolgsmessung der Patient Journey?

Die gezielte Analyse der Patient Journey liefert nicht nur wertvolle Einblicke in das Verhalten und die Bedürfnisse von Patienten – sie bildet auch die Grundlage für konkrete Optimierungsmaßnahmen im Praxisalltag, in Kliniken oder bei digitalen Gesundheitsangeboten. Um die Qualität und Effizienz der Patientenreise objektiv zu bewerten, sind aussagekräftige Kennzahlen (Key Performance Indicators, kurz KPIs) unerlässlich. Sie machen Erfolge messbar, decken Schwachstellen auf und ermöglichen einen systematischen Vergleich über Zeiträume, Standorte oder Versorgungsbereiche hinweg.

Nachfolgend finden sich zentrale Metriken, die entlang der verschiedenen Phasen der Patient Journey erhoben und ausgewertet werden können:

- Conversion Rate vom Erstkontakt zur Terminvereinbarung: Misst, wie viele Interessierte tatsächlich den nächsten Schritt gehen und einen Termin buchen – ein wichtiger Indikator für Nutzerfreundlichkeit, Informationsqualität und Vertrauen.

- Zeit bis zur Terminvergabe (Time to Appointment): Gibt Aufschluss darüber, wie schnell Patienten nach dem Erstkontakt einen Behandlungstermin erhalten. Lange Wartezeiten können zur Abwanderung führen.

- No-Show-Rate (Nicht-Erscheinen zu Terminen): Zeigt, wie häufig Patienten vereinbarte Termine nicht wahrnehmen. Hohe Raten deuten oft auf Kommunikationsmängel oder fehlende Verbindlichkeit hin.

- Dauer der Behandlungsepisode: Die durchschnittliche Zeitspanne vom Erstkontakt bis zur abgeschlossenen Behandlung hilft, den Ressourceneinsatz und die Effizienz der Versorgung zu bewerten.

- Patientenzufriedenheit (z. B. über standardisierte Umfragen): Subjektive Bewertungen zur Betreuung, Kommunikation, Wartezeit oder Ergebnisqualität sind essenziell für eine ganzheitliche Erfolgsmessung.

- Net Promoter Score (NPS): Ermittelt, wie wahrscheinlich es ist, dass Patienten eine Arztpraxis/Krankenhaus oder Leistung weiterempfehlen. Ein hoher NPS spricht für eine starke emotionale Bindung.

- Online-Bewertungen und Rezensionen: Öffentliche Rückmeldungen auf Bewertungsportalen oder Google liefern Hinweise auf wahrgenommene Stärken und Schwächen – besonders relevant in der Awareness- und Entscheidungsphase.

- Wiederkehrerquote (Retention Rate): Gibt an, wie viele Patienten erneut dieselbe Praxis oder Klinik aufsuchen. Eine hohe Rate steht für Vertrauen und Zufriedenheit.

- Beschwerdequote und Bearbeitungszeit: Dokumentiert das Verhältnis von Beschwerden zur Gesamtzahl der Behandlungen sowie die durchschnittliche Zeit bis zur Reaktion – beides ist relevant für die kontinuierliche Qualitätskontrolle.

- Digitale Nutzungsraten (z. B. App-Logins, Telemedizin-Inanspruchnahme): Diese Werte zeigen, wie gut digitale Angebote angenommen werden und wo eventuell Nachbesserungsbedarf besteht.

- Therapieadhärenz (Compliance Rate): Bewertet, inwieweit Patienten die empfohlene Behandlung tatsächlich umsetzen – ein wichtiger Indikator für die Effektivität der Kommunikation und Motivation.

Durch die regelmäßige Erhebung und Auswertung dieser Kennzahlen entsteht ein datenbasiertes Verständnis für die Qualität der Versorgung. Entscheidend ist dabei nicht die bloße Sammlung von Daten, sondern deren strukturierte Interpretation im Kontext der jeweiligen Einrichtung, Indikation und Zielgruppe. Nur so lässt sich die Patient Journey gezielt weiterentwickeln – hin zu mehr Transparenz, Effektivität und Patientenzufriedenheit.

Welche Akteure sind an der Patient Journey beteiligt?

Die Patient Journey ist kein isolierter Prozess, sondern ein Zusammenspiel verschiedener Akteure:

- Patienten: Sie stehen im Zentrum und treffen informierte Entscheidungen, bringen Erwartungen ein und bewerten ihre Erfahrungen.

- Ärzte und medizinisches Personal: Sie gestalten zentrale Abschnitte der Patientenreise aktiv mit – sowohl fachlich als auch kommunikativ.

- Praxen und Kliniken: Diese Stationen bilden organisatorische Schnittstellen, an denen Effizienz, Servicequalität und Zugänglichkeit über die Zufriedenheit entscheiden.

- Krankenkassen und Sozialversicherungsträger: Sie beeinflussen die Versorgung durch finanzielle, strukturelle und regulatorische Rahmenbedingungen.

- Pharmaunternehmen: Sie wirken insbesondere in der Informationsphase sowie in der Therapieunterstützung mit – etwa durch Patientenprogramme oder digitale Begleitangebote.

- Digitale Gesundheitsanbieter: Plattformen, Apps und Telemedizinlösungen übernehmen zunehmend beratende, überwachende oder vernetzende Funktionen.

Unterschiede je nach Indikation

Die Patient Journey unterscheidet sich je nach Art der Erkrankung erheblich:

- Chronische Erkrankungen: Hier sind langfristige Betreuung, Selbstmanagement und Kontinuität zentral. Digitale Tagebücher, Telemonitoring und strukturierte Schulungen unterstützen Betroffene.

- Akute Beschwerden: Hier steht die schnelle Orientierung und Behandlung im Vordergrund. Suchmaschinen, Notfallsprechstunden oder digitale Triage-Systeme gewinnen an Bedeutung.

- Psychische Erkrankungen: Die Hürden zur Inanspruchnahme sind häufig hoch. Vertrauensvolle Kommunikation, niedrigschwellige Angebote und entstigmatisierende Informationsmaterialien sind entscheidend.

- Vorsorge und Früherkennung: In dieser Phase spielen Aufklärung, Motivation und Barriereabbau eine große Rolle – etwa durch gezielte Erinnerungssysteme oder personalisierte Empfehlungen.

Welche Herausforderungen gibt es bei der Optimierung der Patient Journey?

Die patientenzentrierte Gesundheitsreise ist ein sinnvolles, aber komplexes Ziel. In der Praxis stehen Gesundheitsanbieter vor vielfältigen Hürden – strukturell, technologisch, kommunikativ und rechtlich. Die wichtigsten Herausforderungen im Überblick:

- Fragmentiertes System: Versorgung verläuft über viele Akteure mit unzureichender Interoperabilität, was Informationsflüsse behindert.

- Datenschutz und Regulierung: Strenge Vorgaben zum Schutz von Patientendaten erschweren die Vernetzung, bremsen digitale Innovationen und behindern die datengestützte Prozessoptimierung.

- Technologische Defizite: Veraltete IT, fehlende Standards und begrenzte Digitalkompetenz verzögern effiziente Systemeinführungen.

- Unklare Prozesse: Intransparente Abläufe und unklare Verantwortlichkeiten führen zu Frustration und Verzögerungen.

- Kommunikationsmängel: Unverständliche oder lückenhafte Informationen mindern Patientenverständnis und -zufriedenheit.

- Geringe Personalisierung: Angebote orientieren sich oft am Durchschnitt statt an individuellen Bedürfnissen und Lebenslagen.

- Ressourcenmangel: Zeit- und Personaldruck lassen kaum Raum für strategische Weiterentwicklung der Patient Journey.

- Fehlendes Feedback: Patientenmeinungen werden selten systematisch erhoben oder in Verbesserungsprozesse integriert.

Beispiel: Einfluss digitaler Medien auf die Patient Journey in der Dermatologie

Digitale Medien begleiten Patienten zunehmend entlang ihrer gesamten medizinischen Reise. Eine deutschlandweite Querschnittsstudie (Wecker et al., 2024) mit über 900 Personen mit Hauterkrankungen zeigt, dass digitale Touchpoints – vor allem Suchmaschinen, Online-Enzyklopädien und Gesundheitsplattformen – in nahezu allen Phasen der Patient Journey eine zentrale Rolle spielen.

Zentrale Erkenntnisse:

- 57% der Befragten nutzen digitale Medien in Zusammenhang mit ihrer Erkrankung.

- Die Nutzung beginnt meist schon vor dem ersten Arztbesuch und wird auch nach der Konsultation fortgesetzt.

- Unbehandelte Patienten greifen deutlich häufiger auf Selbsthilfegruppen und Foren zurück.

- Eine positive Patientenerfahrung („Patient Journey“) ist signifikant mit hoher E-Health-Kompetenz, Vertrauen in medizinisches Fachpersonal und der Qualität der digitalen Informationen verknüpft.

- Auf die Arzt-Patienten-Beziehung hat die Nutzung digitaler Medien keine negativen Auswirkungen, sondern kann bei hoher Medienkompetenz sogar unterstützend wirken.

Diese Erkenntnisse unterstreichen die wachsende Bedeutung digitaler Gesundheitsinformationen – nicht nur für die Orientierung und Entscheidungsfindung, sondern auch für das subjektive Erleben der medizinischen Versorgung. Für Ärzte, Praxen und Anbieter digitaler Gesundheitsdienste ergibt sich daraus die klare Aufgabe, qualitativ hochwertige, verständliche und vertrauenswürdige Inhalte bereitzustellen.

Wie integriere ich Patientenfeedback in meine Praxisprozesse?

Die Integration von Patientenfeedback in Praxisprozesse ist ein wirkungsvoller Hebel zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung, zum Aufbau der Patientenbindung und zur Optimierung interner Abläufe. Entscheidend ist, Feedback nicht nur zu sammeln, sondern strukturiert auszuwerten und gezielt in Verbesserungsmaßnahmen umzusetzen.

1. Systematische Erhebung von Feedback

- Standardisierte Patientenbefragungen: Führen Sie regelmäßig strukturierte Umfragen durch – digital (z. B. per E-Mail oder Patienten-App) oder analog (z. B. mit Fragebögen im Wartezimmer). Nutzen Sie klare, verständliche Fragen zu Themen wie Wartezeit, Arztgespräch, Freundlichkeit, Aufklärung und Gesamtzufriedenheit.

- Gezielte Anlassbefragungen: Erfassen Sie Feedback unmittelbar nach bestimmten Ereignissen (z. B. nach dem Erstgespräch, einer OP oder dem Abschluss der Behandlung), um gezielt Teilprozesse zu optimieren.

- Freitextfelder nutzen: Ergänzen Sie Ihre Umfragen um offene Fragen, um individuelle Hinweise, Lob oder Kritik einzusammeln, die in standardisierten Antworten nicht erfasst werden.

- Online-Bewertungen aktiv beobachten: Beziehen Sie auch öffentlich zugängliche Plattformen (z. B. Jameda, Google Reviews) in Ihre Analyse mit ein – dort genannte Kritikpunkte sind häufig authentisch und relevant.

2. Internes Feedback-Management etablieren

- Verantwortlichkeiten definieren: Bestimmen Sie eine Ansprechperson oder ein Team, das das Feedback regelmäßig sichtet, dokumentiert und bewertet.

- Feedback systematisch auswerten: Kategorisieren Sie Rückmeldungen nach Themenfeldern (z. B. Organisation, Kommunikation, Ausstattung) und priorisieren Sie diese nach Häufigkeit und Relevanz.

- Transparente Dokumentation: Halten Sie Feedback, Maßnahmen und Ergebnisse in einem zentralen System (z. B. Qualitätsmanagement-Software oder einfache Datenbank) fest.

3. Prozesse anpassen und optimieren

- Schnelle Korrekturen bei häufigen Beschwerden: Wenn bestimmte Themen regelmäßig auftauchen (z. B. lange Wartezeiten oder unklare Terminvergabe), prüfen Sie diese gezielt und leiten Sie direkt Verbesserungen ein.

- Feedback als Impuls für Mitarbeiterschulungen: Nutzen Sie Hinweise zu Kommunikation oder Verhalten als Anlass für interne Weiterbildungen oder Teamgespräche.

- Digitale Tools einbinden: Wenn technologische Defizite genannt werden (z. B. fehlende Online-Terminbuchung), prüfen Sie, ob digitale Lösungen Abhilfe schaffen können.

4. Patienten über Veränderungen informieren

- „Sie sagten – wir haben reagiert“: Kommunizieren Sie offen, welche Rückmeldungen zu konkreten Veränderungen geführt haben – etwa auf Ihrer Website, in einem Aushang oder in der Patientenkommunikation.

- Wertschätzung ausdrücken: Danken Sie aktiv für Feedback, auch wenn es kritisch ist. Das stärkt das Vertrauen und signalisiert Dialogbereitschaft.

5. Feedback als Bestandteil der Praxisstrategie verankern

- Regelmäßige Feedback-Reviews im Team: Besprechen Sie monatlich oder quartalsweise die wichtigsten Rückmeldungen im Team und leiten Sie Maßnahmen ab.

- Verbindung mit Qualitätsmanagement: Integrieren Sie Feedbackdaten in Ihr QM-System, z. B. im Rahmen von Audits oder internen Evaluationen.

- Ziele definieren und messen: Leiten Sie aus dem Feedback konkrete Ziele ab (z. B. Reduktion der Wartezeit, Steigerung der Weiterempfehlungsrate) und messen Sie die Umsetzung über Kennzahlen.

Wie kann ich Schwachstellen in meiner Patient Journey identifizieren?

Um Schwachstellen in Ihrer Patient Journey zu identifizieren, benötigen Sie einen strukturierten, daten- und feedbackbasierten Analyseprozess. Ziel ist es, kritische Kontaktpunkte zu erkennen, an denen Patienten unnötige Hürden erleben, Vertrauen verlieren oder die Versorgung als unzureichend wahrnehmen. Die folgenden Methoden und Ansätze helfen Ihnen, diese Schwachstellen gezielt zu lokalisieren:

- Patient Journey Mapping durchführen

- Schritt-für-Schritt-Dokumentation: Visualisieren Sie alle Phasen, die Patienten in Ihrer Einrichtung durchlaufen – vom Erstkontakt über Diagnose und Behandlung bis zur Nachsorge.

- Touchpoints identifizieren: Notieren Sie alle Berührungspunkte (z. B. Website, Telefonkontakt, Anmeldeprozess, Wartezimmer, Arztgespräch, Abrechnung).

- Perspektivwechsel einnehmen: Denken Sie konsequent aus Sicht der Patienten – was erleben sie, was könnten sie erwarten, wo entstehen Reibungsverluste?

- Feedbacksysteme gezielt auswerten

- Quantitatives Feedback analysieren: Nutzen Sie Umfragedaten, Bewertungen und Beschwerden, um Muster zu erkennen. Hohe Beschwerderaten oder niedrige Zufriedenheitswerte in bestimmten Bereichen sind klare Hinweise auf Schwächen.

- Qualitatives Feedback strukturieren: Gruppieren Sie offene Rückmeldungen nach Themen (z. B. Kommunikation, Organisation, Technik) und Häufigkeit.

- Prozesskennzahlen (KPIs) prüfen

- Wartezeiten und Terminverfügbarkeit: Lange Zeitspannen bis zur Behandlung deuten auf Engpässe oder ineffiziente Abläufe hin.

- No-Show-Rate: Eine hohe Zahl an nicht wahrgenommenen Terminen kann auf Missverständnisse oder mangelhafte Erinnerungssysteme hinweisen.

- Abbruchraten: Wenn Patienten den Behandlungsprozess vorzeitig beenden, besteht möglicherweise ein Mangel an Betreuung oder Aufklärung.

- Interne Beobachtungen einbeziehen

- Teamfeedback einholen: Befragen Sie regelmäßig Ihre Mitarbeitenden – sie haben oft ein gutes Gespür für wiederkehrende Probleme oder ineffiziente Abläufe.

- Beobachtungen im Alltag dokumentieren: Halten Sie Auffälligkeiten systematisch fest, z. B. wiederholte Rückfragen von Patienten, Störungen im Informationsfluss oder Terminengpässe.

- Digitale Schnittstellen überprüfen

- Benutzerfreundlichkeit prüfen: Testen Sie Ihre Website, Terminbuchung, Patientenportale und andere digitale Tools auf Verständlichkeit, Funktionalität und Geschwindigkeit.

- Medienbrüche erkennen: Wenn Patienten zwischen digitalen und analogen Kanälen wechseln müssen (z. B. Online-Anmeldung, aber Papierfragebogen vor Ort), entstehen oft Irritationen.

- Benutzerfreundlichkeit prüfen: Testen Sie Ihre Website, Terminbuchung, Patientenportale und andere digitale Tools auf Verständlichkeit, Funktionalität und Geschwindigkeit.

- Vergleich mit externen Benchmarks

- Branchenstandards nutzen: Vergleichen Sie Ihre Abläufe und Kennzahlen mit typischen Werten aus Fachverbänden, Zertifizierungsstellen oder Studien.

- Best Practices übernehmen: Orientieren Sie sich an erfolgreichen Konzepten anderer Praxen oder Kliniken, etwa bei Patientenkommunikation, digitalen Services oder Nachsorgeprogrammen.

- Mystery-Patient-Ansatz (intern oder extern)

- Selbstversuch starten: Lassen Sie ein Teammitglied unerkannt den Prozess vom Erstkontakt bis zur Behandlung durchlaufen.

- Externe Beobachter einbinden: Beauftragen Sie externe Tester, die den Ablauf aus Patientensicht bewerten – neutral und vergleichbar.

Gibt es Best Practices für Patient Journey Management in der Praxis?

Ja, es gibt zahlreiche Best Practices für das Patient Journey Management, die sich in Arztpraxen und Kliniken unterschiedlicher Größe und Fachrichtung bewährt haben. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den Weg der Patienten durch Ihre Praxis strukturiert, effizient und patientenorientiert zu gestalten. Dabei geht es sowohl um technische als auch organisatorische und kommunikative Aspekte.

Nachfolgend eine Übersicht bewährter Ansätze:

- Zielgruppenorientierte Kommunikation: Informationen patientengerecht aufbereiten und über alle Kanäle konsistent, verständlich und empathisch vermitteln.

- Digitale Einstiegshilfen bereitstellen: Videosprechstunde, Online-Terminvergabe, digitale Anamnese, digitale Patientenaufklärung und automatisierte Erinnerungen erleichtern den Zugang und steigern die Planbarkeit.

- Abläufe aus Patientensicht gestalten: Wartezeiten aktiv managen, verständliche Wegeführung etablieren und organisatorische Abläufe klar strukturieren.

- Persönliche Begleitung stärken: Feste Ansprechpartner für komplexe Fälle benennen und systematische Follow-up-Prozesse einführen.

- Patientenfeedback systematisch nutzen: Regelmäßige Befragungen durchführen, Rückmeldungen auswerten und konkrete Verbesserungen sichtbar kommunizieren.

- Interdisziplinäre Abstimmung sicherstellen: Standardisierte Übergabeprozesse definieren und Schnittstellen zu externen Partnern effizient gestalten.

- Mitarbeitende schulen und einbinden: Kommunikations- und Servicetrainings anbieten sowie internes Feedback aktiv fördern und verwerten.

- Kennzahlen regelmäßig auswerten: KPI-Dashboards etablieren, relevante Daten analysieren und daraus gezielte Maßnahmen ableiten.